Evolution never sTOPS!

𝙎𝙤𝙡𝙡𝙖𝙨𝙞𝙣𝙖 𝙘𝙩𝙝𝙪𝙡𝙝𝙪: una creatura del Siluriano che unisce paleontologia e immaginario lovecraftiano

Scoperto nel Lagerstätte di Herefordshire e risalente a 430 milioni di anni fa, questo straordinario echinoderma fossile ha permesso di svelare dettagli unici sul gruppo estinto degli ofiocistioidi.

ECHINODERMI DEL PALEOZOICO

9/2/20254 min leggere

Cthulhu è una creatura immaginaria ideata dalla grande mente di H. P. Lovecraft che, in qualche modo, ha dato il suo contributo nel mondo della paleontologia, in quanto un fossile, imparentato alla lontana con gli attuali cetrioli di mare e con le stelle marine, ricorda molto questa creatura semi-divina.

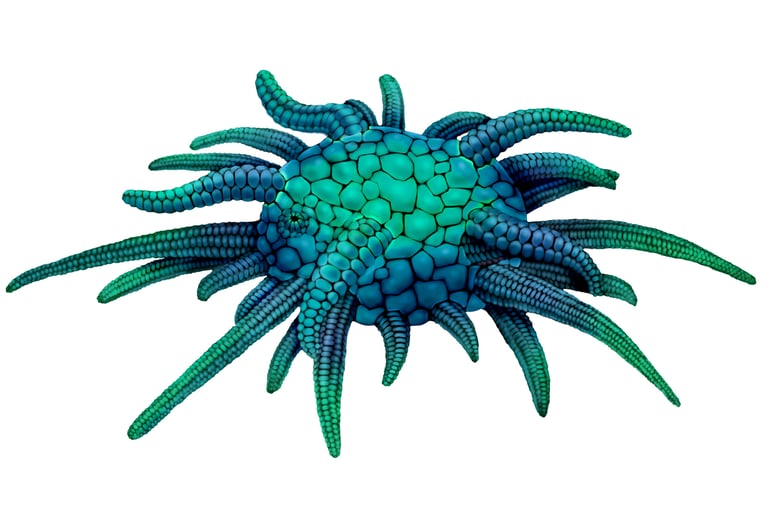

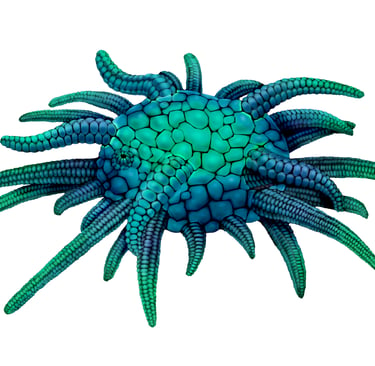

È una pubblicazione relativamente recente, del 2019, nella quale si descrive questo fossile antico di circa 430 milioni di anni (Siluriano) proveniente dal Lagerstätte di Herefordshire (Inghilterra) denominato, appunto, Sollasina cthulhu. Aveva 45 protuberanze tubulari simili alle braccia dei polpi che svolgevano un ruolo nella cattura del cibo ma, a differenza della creatura lovecraftiana, possedeva dimensioni ridotte, simili a quelle di un comune aracnide.

È un echinoderma appartenente al gruppo estinto degli ofiocistioidi, quindi molto vicino alle stelle marine o ai cetrioli di mare, e possediamo un sacco di informazioni anatomiche proprio grazie al suo stato di conservazione, in quanto si sono preservati i tessuti molli.

La specie è stata descritta grazie ad alcune tecniche relative alla paleontologia virtuale, rappresentando in pratica il fossile in 3D. Ciò ha permesso di studiarne il sistema vascolare e capire che è più vicino, filogeneticamente parlando, ai cetrioli di mare piuttosto che ai ricci di mare. Il sistema vascolare permetteva la circolazione dell’acqua e, di conseguenza, permetteva la locomozione dell’organismo e il movimento di quelle protuberanze atte alla predazione. La differenza rispetto ad altri attuali echinodermi è che queste protuberanze, in quest’ultimi, sono nude, mentre in S. cthulhu erano placcate. Questo carattere permette di dire che ofiocistioidi e il lignaggio degli attuali cetrioli di mare condividevano un antenato comune e che i cetrioli di mare si sono evoluti in modo indipendente da questo gruppo.

Per chi volesse approfondire…

Questa seconda parte sarà più didattica e mi concentrerò su certi aspetti anatomici e filogenetici importanti.

La ricostruzione in 3D del fossile, come detto prima, ha permesso di studiare questa specie in più dimensioni, eliminando deformazioni o altri fattori derivati dalla compressione dei sedimenti e da altri processi legati alla fossilizzazione. Si tratta di un gruppo parafiletico di oloturie. I dati molecolari si sono rivelati cruciali per lo studio filogenetico di questo gruppo estinto, facendo un po’ più di chiarezza per quanto riguarda l’evoluzione dei metazoi, mentre i dati morfologici ci hanno permesso di ricostruire l’evoluzione di alcune componenti anatomiche. Infatti, per esempio, questo gruppo possiede caratteristiche condivise con altri gruppi:

condivide con gli echinoidi un apparato buccale complesso;

condivide con gli oloturi un corpo ridotto e la presenza di spicole.

In primis, questo fossile è molto importante perché risulta essere il primo fossile che rivela i dettagli anatomici di un ofiocistioide, ed in secondo luogo perché si conoscono solo 13 esemplari di questo gruppo provenienti tutti dallo stesso sito (Herefordshire Lagerstätte). Di tutti questi esemplari, 12 erano sostanzialmente riempiti di calcite, mentre solo uno, quello citato nella parte “divulgativa”, presenta le componenti anatomiche.

Vediamo alcuni dettagli anatomici:

l’apparato buccale è relativamente piccolo, sono presenti 4 placchette da cui si diramano nove protuberanze tubolari, mentre altre placchette non legate al peristomio sono disposte su queste protuberanze in file longitudinali;

il peristomio è circondato da un anello, una struttura non presente in nessun altro echinozoo fossile. L’anello è stato interpretato come una sorta di struttura che raccoglieva tessuti molli, e ciò è stato possibile dedurlo dal materiale grigio scuro simile a quello che si preserva in tessuti molli di echinodermi, sempre provenienti dall’Herefordshire Lagerstätte. Non esiste un’unica interpretazione, in quanto potrebbe trattarsi del tratto digestivo, di un anello emale o nervoso, ma è comunque improbabile che si tratti del tratto digestivo in quanto non vi è nessun collegamento tra ano e bocca. Nella maggior parte degli echinozoi esiste un canale ad anello che dà origine ad altri 5 canali radiali, mentre in questo fossile l’anello è collegato direttamente alle protuberanze tubolari tramite altri canali del sistema vascolare idrico. La non presenza degli altri canali potrebbe essere spiegata, almeno in parte, dal processo di fossilizzazione: la calcite cristallina che ha “riempito” i fossili potrebbe aver impedito la conservazione di quei tessuti;

le protuberanze tubolari, ricoperte da placchette embricate (parzialmente sovrapposte tra di loro), e l’orientamento incoerente di queste strutture molli indicano che questo organismo fosse molto flessibile, capace di manipolare particelle di cibo che trasportava fino alla bocca (come negli oloturi odierni). Questo vale per le protuberanze peristomiali, mentre quelle non peristomiali, più grandi come strutture, svolgevano una funzione diversa (potevano letteralmente camminare sul fondale marino). Altre protuberanze non accoppiate, sempre non peristomiali, non svolgevano nessuna funzione locomotoria e potevano “stabilizzare” il corpo per evitare che si ribaltasse o per scoraggiare eventuali predatori.

Dal punto di vista filogenetico, invece, gli ofiocistioidi sono considerati oloturie basali, un gruppo parafiletico strettamente imparentato a Paleocucumaria. Questo punto è interessante perché ha permesso ai ricercatori di poter fare alcune supposizioni per quanto riguarda l’antenato comune tra gli echinoidi e gli oloturi, come per esempio la parete corporea che doveva essere ricoperta da grandi placche, con gli oloturi caratterizzati da una progressiva riduzione di queste componenti. Quindi, la presenza di queste file di placche ambulacrali e di piccole spicole li relaziona all’ofiocistioide Rotasaccus (Paleocucumaria). Le placche ambulacrali furono perse successivamente sul ramo che conduce ai Paleocucumaria e agli oloturi basali, ma gli autori prendono in considerazione anche fattori genetici. Infatti, la riduzione dello scheletro potrebbe essere stata causata da una riduzione graduale di geni (e dall’espressione degli stessi), in quanto i geni che comportano la biomineralizzazione di certe componenti anatomiche (geni alx1 ed ets1) sono conservati tra gli echinodermi viventi.

Anche la presenza dell’apparato buccale fornisce qualche informazione interessante. Nonostante sia presente sia negli echinoidi che negli ofiocistioidi, indica che anche negli echinoidi ancestrali fosse presente, ma la differenza di struttura dei dentelli indica che questi ultimi potrebbero essersi evoluti indipendentemente nei due gruppi. Così come l’anello calcareo oloturiano e l’apparato buccale echinoideo sarebbero strutture omologhe.

Fonte: Fonte: Rahman Imran A., Thompson Jeffrey R., Briggs Derek E. G., Siveter David J., Siveter Derek J. and Sutton Mark D. 2019A new ophiocistioid with soft-tissue preservation from the Silurian Herefordshire Lagerstätte, and the evolution of the holothurian body planProc. R. Soc. B.28620182792

Esplora il mondo delle Scienze Naturali, della Paleontologia, della Genetica e di tante altre fantastiche branche scientifiche.

Articoli

©2025 – All rights reserved | Le immagini presenti su questo sito provengono dal sito stesso (Unsplash), da Pixabay e Pexels (licenza stock free), da Canva (con licenza in abbonamento) e dalle ricerche citate, sempre accompagnate da primo autore e anno.