Evolution never sTOPS!

Cranio e denti

Il cranio umano presenta caratteristiche distintive rispetto ad altre specie, con un volume cerebrale significativamente maggiore e una forma più arrotondata. La fronte è alta e verticale, e il viso è meno prognato rispetto ai primati, consentendo un allineamento migliore delle ossa facciali. I denti, composti da incisivi, canini, premolari e molari, rispecchiando una dieta onnivora.

ANTROPOLOGIA FISICA: INTRODUZIONE CRANIO E DENTI

Mattia Papàro

10/28/202414 min leggere

Il cranio è la componente che più affascina i paleontologi e i paleoantropologi, in quanto può fornire, da solo, una moltitudine di informazioni riguardanti la masticazione, le capacità cognitive e molti altri aspetti che variano da gruppo a gruppo. In generale, ogni cranio svolge una serie di funzioni:

Protegge l'encefalo.

Permette di comunicare.

Permette di attaccare o difendersi.

Consente l'immissione del cibo.

Permette l'inspirazione e l'espirazione dell'aria (o dell'acqua, se si è un pesce).

È la componente adibita allo scambio di informazioni con altri organismi e/o con l'ambiente, grazie ai recettori sensoriali presenti (naturalmente, ciò è legato al cervello). Per quanto riguarda le tendenze evolutive, in primis abbiamo la "gracilizzazione" dell'apparato masticatore; nel corso del tempo si sono perse alcune componenti ossee (per selezione naturale o altri meccanismi evolutivi) che hanno reso i crani umani più recenti meno adatti alla masticazione di "cibi duri". In modo parallelo e indipendente, un cranio più gracile e leggero ha permesso lo sviluppo di capacità cerebrali ben maggiori. Nel corso dell'evoluzione degli ominini, lo splancnocranio si è ridotto, mentre il neurocranio è aumentato in termini di dimensioni e capacità. Il cranio è formato dal neurocranio, il "contenitore" dell'encefalo, mentre lo splancnocranio è la faccia, in parole povere. Concentriamoci su quest'ultimo aspetto. Nello splancnocranio sono presenti tutti i muscoli atti alla masticazione e tutti gli organi sensoriali. L'apparato masticatore, però, non svolge una funzione solo nella masticazione, ma anche come "organo" di difesa e offesa, e per comunicare. Nell'uomo e in molti altri primati, grazie a uno splancnocranio ridotto, si è sviluppata la capacità di utilizzare i "muscoli facciali", consentendo la cosiddetta "mimica facciale", ovvero la capacità di alterare il volto. La mimica facciale è uno dei più grandi mezzi di comunicazione della nostra specie. In termini evoluzionistici, lo splancnocranio negli ominini più derivati si trova sotto il neurocranio, con quest'ultimo che risulta di grandi dimensioni.

La masticazione è una funzione chiave dello splancnocranio, che ospita gli organi di senso. Ora concentriamoci sulla mandibola. Quest'ultima è una componente mobile posta inferiormente rispetto alla mascella e ruota attorno a un fulcro a livello dei condili, le protuberanze arrotondate della mandibola. La mascella, invece, è una componente fissa, in quanto è saldata al neurocranio. In parole semplici, durante la masticazione, la mandibola è "azionata" dai muscoli pari, ruotando attorno ai condili mentre la mascella rimane fissa, partecipando indirettamente al processo masticatorio.

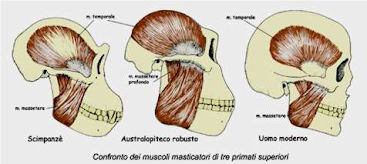

Il trend evolutivo che ha caratterizzato gli organi masticatori è quello della regressione; gli ominini antichi erano dotati di un morso più "potente", mentre negli ominini più recenti/derivati il morso è meno potente. Questo è legato all'evoluzione del cranio, poiché molte componenti ossee sono state perse, "alleggerendo" il cranio, e ciò si è riflesso anche sugli organi legati alla masticazione. Gli attacchi muscolari che sollevano la mascella, presenti in molti primati, sono scomparsi o si sono ridotti. In altre parole, i muscoli sollevatori si sono ridotti o scomparsi, mentre quelli che permettono la rotazione, come nella mandibola, si sono relativamente sviluppati. Inoltre, la rotazione mandibolare tipica del genere Homo consente un movimento latero-laterale, ovvero la capacità di muovere la mandibola a "sinistra" o a "destra" rispetto alla mascella (questo è stato possibile anche con la riduzione dimensionale dei canini). Parliamo ora, anche se brevemente, dei muscoli sollevatori:

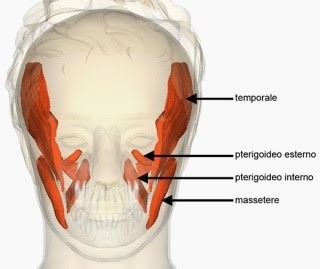

Massetere: Si sviluppa al bordo inferiore della mandibola, partendo dall'arcata zigomatica e, contrattendosi, "alza" la mandibola.

Temporali: Sono i muscoli più potenti della mandibola e rivestono un ruolo fondamentale dal punto di vista evolutivo per comprendere il "morso" degli antichi ominini. Superiormente si collegano all'osso temporale, mentre inferiormente sono ancorati al condilo anteriore della mandibola. Negli ominini antichi, così come in molti primati odierni, questo muscolo era molto sviluppato, consentendo una masticazione più "forte" grazie a una rete muscolare più robusta. Ciò era anche associato alla presenza di una cresta sagittale, caratteristica di alcune australopitecine. In termini più semplici, le tendenze evolutive sono state caratterizzate dall'abbassamento della linea temporale, un muscolo meno "potente" e una mandibola più "gracile".

Pterigoidei medi e laterali: I primi si sviluppano dal margine buccale della mandibola fino allo sfenoide; i secondi svolgono un ruolo nella rotazione delle mandibole.

Riduzione dei muscoli masticatori. Fonte immagine: Quora

Muscoli 'umani'. Fonte: Libero.it

Riassumiamo le tendenze evolutive:

Arretramento delle arcate dentarie: Nel corso dell'evoluzione, si è verificato un arretramento delle arcate dentarie, grazie anche ad altre modificazioni ossee indipendenti.

Riduzione dell'apparato masticatorio: Gli ominini più recenti mostrano una riduzione dell'apparato masticatorio, con la perdita di alcune componenti ossee.

Riduzione e accorciamento della leva: La leva associata all'apparato masticatorio si è ridotta e accorciata nel corso dell'evoluzione.

La volta cranica è adibita alla trasmissione di compressione: La volta cranica, parte del neurocranio, ha assunto una funzione importante nella trasmissione di forze di compressione.

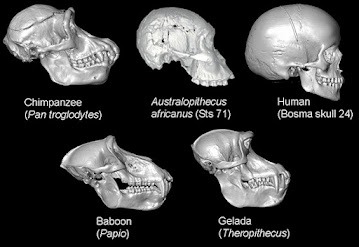

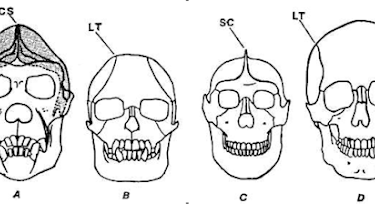

Diversi crani di primati. Fonte: Nature Education

Ora entriamo più nel dettaglio, menzionando il Piano Occlusivo, ovvero la linea di incontro dei denti. Nei primati antichi, questa è caratterizzata da una chiusura a forbice, con il piano occlusivo che si sviluppa sostanzialmente sul piano dei condili. Nei primati più derivati, invece, il piano occlusivo si trova molto più in basso, e la dentatura si chiude 'simultaneamente' (nel tritare e schiacciare, in parole povere). Dal punto di vista evolutivo, la forma della mandibola varia. Nei primati più arcaici, la mandibola ha una forma a L, indicando che il movimento tende più a schiacciare gli alimenti che a 'tagliarli'. Nei gruppi più derivati, il corpo mandibolare è più allungato. La potenza della masticazione è essenzialmente più alta quanto più corta è la leva (la potenza è maggiore a livello degli incisivi e dei molari). È importante ricordare un concetto: la potenza sviluppata tra i molari è proporzionale al rapporto potenza/resistenza. Minore è la distanza tra i denti e il fulcro, maggiore sarà la potenza compressiva.

L'altezza del corpo mandibolare è correlata alla potenza dei muscoli sollevatori. Le specie capaci di sfregare molto il corpo mandibolare lateralmente mostrano una mandibola molto ispessita a livello della sinfisi. In termini di dimensioni, la riduzione dell'apparato masticatore consente un maggior equilibrio del cranio sul rachide. (Ho parlato di quest'argomento qui). Se parliamo di riduzione del corpo mandibolare, non possiamo trascurare l'importante ruolo che i denti svolgono in questo contesto. In questa combinazione di tendenze evolutive, anche i denti subiscono molte mutazioni. Nelle specie più recenti, essi si presentano di dimensioni più ridotte rispetto a quelle più arcaiche. Vediamo alcuni caratteri specifici degli ominini:

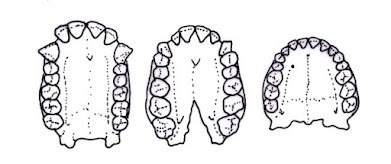

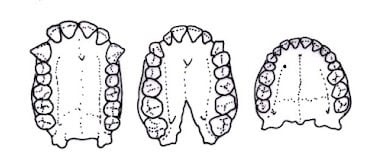

L'arcata dentaria assume una forma 'parabolica' nelle specie umane più derivate, in contrasto con la forma a U presente nelle australopitecine, il che è collegato alla riduzione del corpo mandibolare.

Si sviluppa il mento, e ciò è correlato anche alla riduzione delle arcate dentarie e della dentatura.

Il ramo mandibolare forma un angolo retto rispetto al corpo.

L'arcata dentaria è arretrata ed è posizionata sotto il neurocranio.

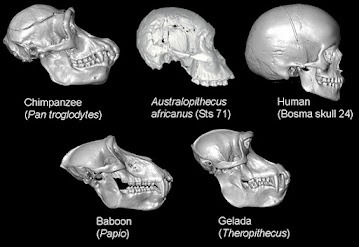

Da sinistra troviamo una mandibola di scimpanzé, al centro quella di Australopithecus e di uomo. Fonte: Nature Education

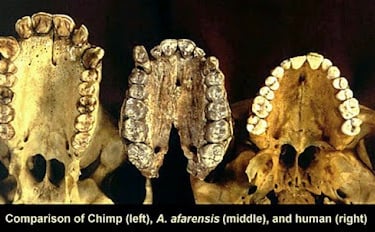

Dentatura e masticazione. Se siete arrivati fin qui, significa che avete elaborato le informazioni precedenti, comprendendo come le dimensioni e la potenza dell'apparato masticatorio influenzino la forma del neurocranio, e viceversa (come discusso nella sezione sull'evoluzione umana e degli ominini). Un trend evolutivo evidente è l'estensione dell'area di origine del muscolo temporale, con la linea temporale posizionata più in basso negli ominini più derivati. Ora, possiamo esaminare il cosiddetto Torus Sovraorbitario, una caratteristica distintiva di Homo neanderthalensis. La robustezza e la forma delle ossa facciali dipendono principalmente dalla potenza dell'apparato masticatorio, e il Torus Sovraorbitario svolge un ruolo particolare: agisce come una sorta di trave trasversale in grado di scaricare lateralmente le forze di compressione generate durante la masticazione. Il cranio in sé è una struttura gracile, ricca di cavità, e questa componente svolge una funzione contenitiva simile alle lastre che rendono antisismica una casa in pietra, mantenendo le abitazioni compatte durante i terremoti. Ora esaminiamo alcune tendenze evolutive legate al Torus Sovraorbitario:

Negli ominini più derivati, escludendo H. neanderthalensis, in quanto questa è una caratteristica trattata separatamente, si osserva un prognatismo minore. Il prognatismo indica la situazione in cui l'osso mascellare sporge meno rispetto alla mandibola.

Nell'uomo, il frontale (la fronte) si 'verticalizza'.

La potenza del massetere è influenzata dallo sviluppo delle arcate zigomatiche.

Masticazione vs cervello. È un aspetto di grande interesse per i non addetti ai lavori ed è spesso utilizzato (a volte in modo improprio) per discutere di un presunto "passaggio" da una masticazione di cibi duri a una maggiore capacità cranica. Molte persone sostengono che "il cervello è diventato più grande perché abbiamo cominciato a mangiare altro, come la carne", ma la realtà è che il cranio e l'apparato masticatore si sono evoluti in modo indipendente. Per esempio, escludendo specie insulari come Homo floresiensis, il trend evolutivo legato alla capacità cranica abbraccia una molteplicità di specie ominine e si è verificato nel corso di 6-7 milioni di anni. In confronto, il trend evolutivo riguardante la riduzione di altri componenti, come i denti e le mandibole, è più recente. Questi trend si sono influenzati reciprocamente, ma nessuno è stato esclusivamente dipendente dall'altro.

È un discorso serio e di notevole importanza. Molte australopitecine, come il genere Paranthropus, erano caratterizzate dalla presenza di una cresta sagittale, una protuberanza ossea mediana che sporgeva dalla sommità del cranio (simile a quella presente nei gorilla) e che si estendeva dall'osso frontale a quello occipitale. Questa cresta è il principale punto di inserzione dei muscoli masticatori nei mammiferi e nei primati. Nel corso del tempo, la perdita di questa caratteristica ha leggermente alleggerito il cranio, poiché sono andate perdute anche altre componenti ossee, permettendo una maggiore espansione delle capacità craniche. Va sottolineato che queste modifiche sono legate a contesti selettivi e non rispondono a un desiderio intrinseco di evoluzione, poiché l'evoluzione è guidata da meccanismi naturali. Lo stesso principio si applica alle mandibole. Nel corso di generazioni, la perdita della cresta sagittale e delle inserzioni muscolari ad essa correlate ha reso gli ominini più derivati meno capaci di masticare cibi duri, consentendo un maggior consumo di alimenti come la carne (senza escludere che anche gli ominini precedenti consumassero carne). In sintesi, i trend evolutivi sono stati caratterizzati da una maggiore capacità cranica e una contemporanea riduzione del corpo mandibolare.

A= Gorilla; B= Proconsul; C= Paranthropus; D= Homo sapiens; LT= Linea temporale; CS= Cresta sagittale

Entriamo ora nel dettaglio dal punto di vista evoluzionistico e della Selezione Naturale. Circa 2,4 milioni di anni fa, si verificò una mutazione genetica che impedì a un particolare gene di produrre (e accumulare) una grande quantità di proteina MYH16. Questa proteina è essenziale per i muscoli della mandibola, e tutti i primati la possiedono in quantità significative. Tuttavia, negli esseri umani, questa proteina non è prodotta in grandi quantità a causa di questa mutazione genetica. La comparsa di questa mutazione sembra essere correlata all'evoluzione di crani un po' più 'gracili', segnando un momento in cui è possibile distinguere i crani in base a differenze funzionali. Questo rappresenta, in un certo senso, uno "spartiacque" tra i crani umani e quelli più arcaici. La presenza di una mandibola meno sviluppata è uno degli effetti di questa mutazione, suggerendo una significativa pressione selettiva in direzione di una riduzione dell'apparato masticatorio.

La dentatura. In paleoantropologia, denti e mandibole sono di fondamentale importanza poiché sono le componenti che si conservano con maggiore "facilità", più o meno. Per quanto riguarda l'uomo e buona parte degli ominini, dobbiamo citare tre aggettivi che caratterizzano i nostri denti:

Eterodonti: Lo sviluppo dei denti è differenziato, riflettendo diversi tipi di alimentazione. In parole povere, abbiamo molti denti ma diversi tra di loro (incisivi, canini, molari e premolari).

Difiodonti: I denti da latte vengono sostituiti da una dentizione definitiva.

Cinodonti: I denti sono caratterizzati da una piccola cavità ricca di polpa (anche se H. neanderthalensis è caratterizzata da taurodontismo, cioè da denti più 'grossi').

Diamo uno sguardo ai vari denti. Gli incisivi sono relativamente poco interessanti e ne possediamo solo due, mentre i canini sono un po' più interessanti. Molti primati odierni sono caratterizzati da canini relativamente sviluppati che possono fungere da richiamo sessuale (dimorfismo sessuale, come nei pongidi e nei gorilla) o svolgere una funzione di offesa/difesa. In parole povere, nell'uomo e nei primati i canini superiori si incastrano tra i canini inferiori, e ciò è conosciuto come 'diastema post-canino', caratterizzato da un'attiva conclusione da parte del dente. Nelle australopitecine, come Australopithecus robustus, i canini sono già estremamente ridotti, e questo carattere sarà caratteristico degli ominini più derivati.

I premolari e i molari sono i denti più importanti quando si studia l'evoluzione umana. I primi sono stati caratterizzati da un processo di molarizzazione, cioè alcuni premolari sono, per forma e caratteristiche, dei veri e propri molari (vale sia per il genere Australopithecus che per l'uomo). I premolari, quelli non molarizzati, hanno una forma bicuspidata adatta proprio al taglio. È interessante notare come in alcuni primati, come nei pongidi, si possieda una cuspide laterale (P3 caniniforme). I premolari nell'uomo sono 2 (3 negli ominini più arcaici). I molari nell'uomo sono 3: quelli superiori sono dotati di 4 cuspidi, 5 nei molari inferiori, e sono caratterizzati da una sorta di forma a Y ("disegno" driopitecino). Il trend evolutivo è la riduzione del 3° premolare.

Riassunto dell'evoluzione dentaria. Fonte: Australian Museum

L'ultimo carattere di cui voglio parlare è il mento. Nell'uomo, la mandibola è corta e caratterizzata da un'arcata parabolica, invece di una lunga a U come nelle australopitecine o negli ominini più antichi. La riduzione dell'arcata dentale, dovuta all'arretramento dei denti e alla loro riduzione in termini di dimensioni e numero, ha permesso nella nostra specie la comparsa del mento, una sporgenza della nostra mandibola. In termini evoluzionistici, il mento sostituisce il Torus Mandibolare, cioè quella sporgenza o ispessimento interno presente nelle altre specie.

Come si è evoluta la mandibola moderna umana?

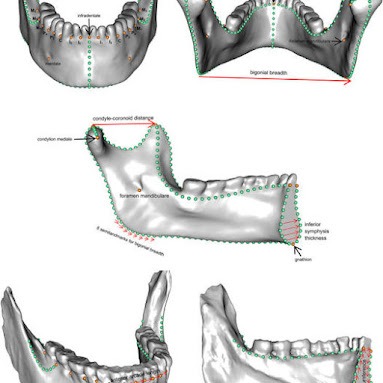

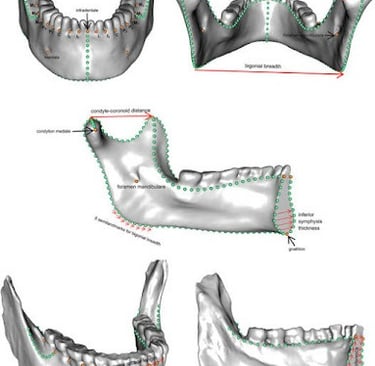

L'evoluzione della mandibola ha sempre affascinato i paleontologi, poiché presenta forme e dimensioni molto variabili a seconda della specie. Per studiare la variazione di queste caratteristiche, si analizzano due o più caratteristiche a un'età fissa, facendo una media degli individui o della popolazione, in un processo noto come Allometria Statica. Le mandibole mostrano una morfologia "a mosaico", e le dimensioni variano tra Homo neanderthalensis, il primo Homo sapiens e quelli del Paleolitico superiore. Per condurre questo tipo di studio, sono stati raccolti e rappresentati dei punti sulla mandibola al fine di riprodurre modelli in 3D.

L'obiettivo principale è esplorare il trend evolutivo della "gracilizzazione", un fenomeno che porta a una mandibola relativamente sottile e leggera, caratteristica di molte specie del genere Homo, in particolare della nostra. I primi individui attribuiti al sapiens mostrano una mandibola "arcaica", mentre quelli successivi presentano una mandibola più "leggera" e sottile. Tuttavia, sia l'Homo sapiens arcaico che quello moderno condividono alcune morfologie, come la protuberanza che conosciamo come "mento" e un'altezza del corpo che diminuisce antero-posteriormente.

La morfologia moderna della mandibola presenta dimensioni ridotte, ma il processo evolutivo non è stato lineare o semplice, in quanto esistono vincoli strutturali come l'ampiezza bicondiliare (distanza tra i due condili della mandibola) e l'ampiezza bigoniale (distanza tra i gonion, l'angolo posteriore ad "L" della mandibola). Le mandibole di H. sapiens primitivi sono più grandi e presentano una forma arcaica, parzialmente spiegata dalla loro allometria statica. L'altezza del corpo mandibolare non è correlata alle dimensioni della mandibola e mostra un mento appena accennato, caratteristico dell'uomo moderno. Questi primi sapiens non erano quindi individui di transizione, ma i primissimi rappresentanti della nostra specie.

I primi segni di "gracilizzazione" dell'apparato masticatorio in termini di forma e dimensioni si osservano, e ciò potrebbe essere correlato a cambiamenti dietetici e tecnologici. Caratteristiche come un'arcata dentale ridotta, un mento più pronunciato, una piccola gonia e rami mandibolari stretti si manifestano maggiormente durante l'Olocene e potrebbero essere legate al Neolitico e successivamente alla Rivoluzione Industriale. La forma "derivata" o "moderna" riflette in gran parte questa gracilizzazione nel tempo e i modelli universali dell'allometria statica nell'adulto.

In questo contesto, l'ampiezza bicondilare e bigoniale risulta predittiva della forma complessiva nella maggior parte dei campioni. Valori elevati, tipici dei primi H. sapiens e dei Neanderthal, corrispondono a rami ampi, tacche mandibolari asimmetriche, condili bassi e gonia espansa, caratteristiche attualmente definite "arcaiche".

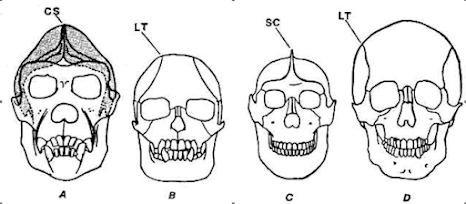

Schema riassuntivo (Bergmann et al., 2021)

I denti del giudizio rappresentano uno dei problemi più significativi e noti, sia dal punto di vista della salute che da quello economico. Si tratta di terzi molari situati alle estremità della dentatura superiore e inferiore, per un totale di quattro denti. Questi possono emergere in modo regolare, svolgendo normalmente la loro funzione di masticazione, oppure possono spuntare in modo obliquo e irregolare, causando disturbi e patologie come cisti, pericoronite, carie e ascessi.

L'irregolarità dei denti del giudizio, inclusa la loro presenza numerica (non sempre emergono tutti e quattro), è dovuta al fatto che rappresentano organi vestigiali. Questi denti sono reliquie evolutive di organi presenti nei nostri antenati, che svolgevano una funzione importante, ma ora sono presenti solo come tracce, un "ricordo" della loro funzionalità originaria.

Questa traccia evolutiva indica che in passato gli ominini, così come alcuni nostri cugini primati, possedevano una dentatura con tre molari adattati per masticare alimenti crudi e duri. Questa configurazione dentale permetteva una masticazione forte e resistente, essenziale per triturare efficacemente i cibi. Con l'evoluzione genetica nel corso del tempo, la capacità di masticare cibi molto duri è andata progressivamente perduta, poiché gli individui con mandibole e mascelle più ridotte sono stati favoriti dalla selezione naturale. Questo ha promosso una variazione nella dieta, con l'introduzione di alimenti più morbidi.

Se l'evoluzione fosse un processo perfetto, in grado di portare solo miglioramenti, non dovremmo affrontare così tante spese e problemi dal dentista.

Un carattere sessuale che non esiste più nel sapiens (più o meno). Le sopracciglia sono un carattere evolutivo sorprendente: proteggono gli occhi dal sudore e dallo sporco e, soprattutto, sono un ottimo strumento di comunicazione. Questo perché, con una faccia più schiacciata e un cranio privo di una fronte sporgente, Homo sapiens è capace di muoverle e rendere la propria faccia espressiva. Secondo una ricerca pubblicata su Nature (Godinho et al., 2018), Homo sapiens possiede la capacità di apparire amichevole o intimidatorio, di esprimere empatia, sorpresa, disgusto, proprio grazie alla conformazione del cranio che permette alle sopracciglia di alzarsi o di aggrottarsi, un'azione molto difficile, ad esempio, per i nostri cugini Neanderthal, che sembravano perennemente "incazzati", poiché le loro arcate sopraccigliari non permettevano alcun tipo di movimento.

Una tale morfologia cranica nei Neanderthal, così visibile, possedeva comunque una funzione sociale, in quanto poteva trasmettere un senso di dominanza e aggressività verso potenziali nemici (del resto, anche molti primati utilizzano grandi sporgenze, come i canini, per intimorire gli avversari).

Dettagli della ricerca

Morfofologia del "Browridge": Una sorta di cresta o nodulo che si trova sull'arco sopraccigliare, è influenzata dalla tipologia di morso dell'individuo/della specie. È stato studiato un cranio (Kabwe 1), appartenente a un ominino arcaico associato alla specie Homo rhodesiensis o a Homo heidelbergensis. È stato notato che il sopracciglio di quest'ultima specie fosse significativamente più grande di quanto "richiesto" per colmare, diciamo, il divario tra le orbite e l'osso frontale. In sostanza, la morfologia del sopracciglio non influisce in modo sostanziale sull'entità o qualità della deformazione del viso durante il morso; pertanto, una morfologia del genere poteva svolgere anche altre funzioni.

Negli esseri umani, il sopracciglio è un tratto anatomico dimorfico e svolge un ruolo nel riconoscimento tra individui; la crescita e lo sviluppo sono associati a una produzione di androgeni. I ricercatori hanno notato che l'osso vermicolato di Kabwe 1 (sopra l'arcata sopraccigliare) presenta somiglianze macroscopiche con l'osso trovato nei rigonfiamenti paranasali delle specie di Mandrillus. Quest'osso non è molto frequente negli esseri umani odierni, ma nel Medio e nel Tardo Pleistocene quest'osso è più frequente negli uomini rispetto alle donne; quindi, la presenza di quest'osso potrebbe essere legata a fattori ormonali.

In sostanza, la morfologia dell'individuo di Kabwe 1 potrebbe essere correlata a fattori sessuali: poteva fungere da display comunicando segnali sociali o sessuali. In questo caso, svolgerebbe un ruolo simile alle "corna", una struttura fissa capace di segnalare l'aggressività o il dominio di un individuo.

In Homo sapiens, la solfa non cambia. La riduzione facciale è correlata ai cambiamenti nella morfologia del cranio e alle strutture adibite alla pre-elaborazione del cibo; quindi, ci ritroviamo con un'arcata sopraccigliare più sottile e un osso frontale verticale che permette di "deformare" a piacimento la pelle sul viso (al contrario di scimpanzé o altri primati dotati di "sopracciglia" grossolane). Questo cambiamento ha permesso alla nostra specie di possedere muscoli facciali più sviluppati (come il muscolo frontale), che risultano tuttora una componente importantissima per la segnalazione sociale e per la comunicazione non verbale nella nostra specie.

Questa tipologia di ricerca sfocia inevitabilmente in certe discussioni che hanno a che fare con il comportamento umano, poiché le sopracciglia mobili, senza vincoli sopraccigliari, consentono di esprimere emozioni "sottili" e permettono un rapido riconoscimento di un individuo (ci basta un sesto di secondo). Sollevando il sopracciglio, possiamo mostrare "facce simpatiche"; ma allo stesso tempo, certi segnali mimico-facciali possono anche indicare l'inganno o la bugia di un individuo. Nei primati, come gli scimpanzé, la mimica facciale è minima a causa di un grosso sopraccigliare, a differenza dell'essere umano che presenta una fronte verticale più piatta e una fronte più glabra, aumentando così la visibilità e la "segnalazione" delle sopracciglia. In conclusione, un sopraccigliare molto sviluppato è in sostanza un segnale sociale permanente, mentre il movimento delle sopracciglia permette una sorta di "dinamismo" dal punto di vista comunicativo ed emozionale.

Questo è il cranio denominato Kabwe 1 e conservato al Museo di Storia Naturale di Londra

Esplora il mondo delle Scienze Naturali, della Paleontologia, della Genetica e di tante altre fantastiche branche scientifiche.

Articoli

©2025 – All rights reserved | Le immagini presenti su questo sito provengono dal sito stesso (Unsplash), da Pixabay e Pexels (licenza stock free), da Canva (con licenza in abbonamento) e dalle ricerche citate, sempre accompagnate da primo autore e anno.