Evolution never sTOPS!

Gli euriapsidi (Euryapsida)

Gli euriapsidi sono un gruppo di amnioti caratterizzati dalla presenza di una singola finestra temporale nel cranio. Tra questi, troviamo alcune delle prime specie adattate alla vita marina, come gli ittiosauri e i placodonti, che dominarono i mari del Mesozoico con forme e strategie di vita sorprendenti.

EURYAPSIDA: INTRODUZIONE

7/28/20255 min leggere

Nell'articolo dedicato agli amnioti, abbiamo parlato di questi 4 macrogruppi che si distinguono per via della presenza/assenza di finestre temporali, e tra questi troviamo il gruppo polifiletico degli 'euriapsidi', un gruppo dotato di una sola finestra temporale (differiscono da quella singola dei sinapsidi per la diversa posizione).

Si tratta, sostanzialmente, del primo gruppo di amnioti adattatosi al contesto marino, e tra questi non possiamo non nominare gli ittiosauri, famosi per essere simili a dei delfini (convergenza evolutiva) e che incominciarono a popolare i mari sin dal Permiano (grazie a uno studio del 2023, sappiamo che questa transizione avvenne prima della grande estinzione del Permo-Trias, ma tratteremo quest'argomento in un articolo a parte).

Durante il Triassico, furono 4 i gruppi di euriapsidi a diversificarsi, dominando i mari del Mesozoico (perlopiù del Triassico) e specializzandosi come predatori. Facciamo un po' la loro conoscenza (a parte gli ittiosauri, gli altri 3 gruppi si estinsero alla fine del Triassico).

Ordine Placodontia (Triassico medio - Tardo Triassico)

I placodonti erano robusti 'rettili' dotati di una massiccia corporatura, e il più delle volte presentavano placche dorsali e ventrali (osteodermi), ma la morfologia ci indica che non fossero proprio degli eccellenti nuotatori, o meglio non presentavano adattamenti tipici di un nuotatore. Vediamo alcune morfologie tipiche di quest'ordine:

Sono presenti 6 denti anteriori, su entrambi i mascellari, che potremmo identificare (anche se non è proprio corretto) come 'incisivi', a forma di 'spatola'. Questi denti, quindi, aiutavano questi organismi a strappare il cibo dal substrato marino;

Gli altri denti sono numerosi, appiattiti e di grandi dimensioni. Probabilmente svolgevano un ruolo nella frantumazione di elementi duri come conchiglie o esoscheletri, supportati da un morso relativamente efficiente, come suggeriscono un cranio relativamente triangolare e uno squamoso (o squamosale) relativamente allungato. Tre denti simili agli incisivi a 'spatola' sono collocati in ciascun premascellare, 4 denti (un po' più robusti) su ogni mascellare, e 3 (alcune volte 4) sul dentale. In sostanza, possiamo dire che con i 6 'incisivi' strappavano i molluschi o gli animali dotati di un esoscheletro dal loro ambiente, per esempio dagli scogli, per poi frantumarli con i denti successivi;

Non possiedono adattamenti al nuoto, infatti possiedono 'pinne' in senso stretto poco sviluppate, la coda non svolge un ruolo propulsivo (non è appiattita), e le ossa in generale sono tipiche di un massiccio vertebrato terrestre.

Il genere Placodus è quello più rappresentativo in quanto mostra le caratteristiche appena elencate. Qui, però, troviamo una caratteristica affine anche ai 'vicini' notosauri e pachipleurosauri: una fitta e profonda serie di 'gastralia' (costole ventrali, per intenderci) che riveste il ventre. Queste strutture sono piegate quasi di 90° (ad angolo retto) e conferivano al ventre una certa robustezza (una caratteristica tipica di un organismo terrestre, in quanto una struttura robusta come questa non permetteva agli organi interni di essere 'schiacciati' dalla gravità).

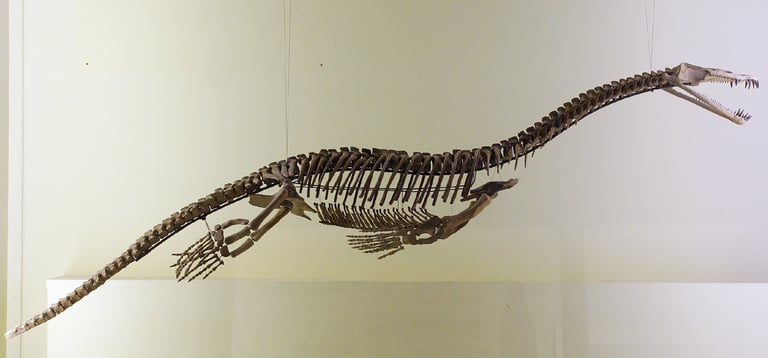

Fossile di Placodus gigas. Fonte: Wikimedia commons foto di Ghedoghedo, concessa sotto licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).

Ordine Pachypleurosauria (Triassico - Tardo Triassico)

Questi animali sono di taglia piccola (20 cm - 1 m di lunghezza circa), possiedono una forma affusolata e arti a forma di pinna, anche se non sono molto derivati come quelli di notosauri o ittiosauri (sono definiti 'arti a pagaia'). La coda, invece, risulta essere molto sviluppata e conferisce una certa idrodinamicità a questo gruppo.

Nonostante gli arti non siano pinne a tutti gli effetti, svolgevano ruoli ben diversi tra loro:

gli arti anteriori fungevano da 'elementi direzionali', come un timone per intenderci;

gli arti posteriori fungevano da motore vero e proprio, infatti assieme all'oscillazione della coda svolgevano un ruolo propulsivo.

Per quanto riguarda il cranio, invece, è relativamente allungato e leggero, caratterizzato da grandi aperture per le orbite e per le radici. Le finestre temporali sono molto ridotte, mentre i denti permettevano a questi animali di nutrirsi attivamente di pesci in quanto erano affilati e sottili, garantendo così una migliore 'presa' sulle prede. Il nuoto attivo, con la coda e gli arti posteriori capaci di dare una bella spinta, permetteva a questi animali di cacciare attivamente, quindi di inseguire le prede fino allo sfinimento e acchiapparle grazie allo 'scatto' del collo. Proprio per questo sono molto simili ai plesiosauri, in quanto possedevano un collo relativamente lungo, quindi adattati esclusivamente a un contesto acquatico, come indicato anche dai deboli e ridotti cinti, connessi debolmente al corpo. Infatti, nel complesso, questa struttura non avrebbe mai potuto resistere alla forza di gravità.

Fotografia del fossile di Keichousaurus hui, opera di Ninjatacoshell, pubblicata su Wikimedia Commons sotto licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

Ordine Nothosauroidea (Triassico - Tardo Triassico)

Rispetto ai gruppi precedenti, il corpo è molto più allungato e simile a quello di un plesiosauro; infatti, sono considerati un 'sister group' (parenti, tutto sommato, non molto distanti) dei famosi "rettili" dal collo lungo, e con molta probabilità occuparono la stessa nicchia ecologica.

Il cranio, relativamente allungato e appiattito, e le finestre temporali molto sviluppate collocano questi animali in ambienti trofici simili a quelli dei pachypleurosauri; quindi, erano animali tipici di acque relativamente basse ed incapaci di vivere/sopravvivere in ambienti terrestri.

Il cranio presenta una dentatura con singoli denti orientati verso l'esterno, e ciò garantiva un'ottima presa sui pesci o su altre prede. Le vertebre del collo sono davvero lunghe, ma caratterizzate da articolazioni relativamente poco complesse (quindi, un collo poco flessibile), e questo non è un adattamento molto funzionale al contesto acquatico, così come il non possedere delle 'pinne' e una coda sviluppata o piatta tale da fornire una spinta durante il nuoto.

Insomma, una testa abbastanza grande e pesante e un collo poco flessibile non avrebbero permesso a questo gruppo di sopravvivere sulla terraferma, ma non sono nemmeno adattamenti così efficienti in un contesto marino. Dove diamine avrebbe potuto vivere senza problemi questo gruppo?

Il genere Nothosaurus, nonostante qualche 'complicanza' dal punto di vista fisico e morfologico, viveva in acque costiere ed occupava una nicchia ecologica simile a quella delle foche, ma era decisamente un animale molto più grande, in quanto la lunghezza del corpo misurava circa 1-4 metri.

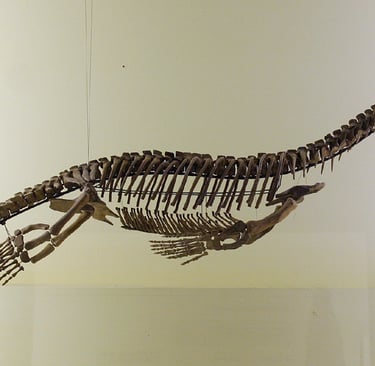

Fotografia dello scheletro di Nothosaurus al Museo di Storia Naturale di Berlino, di Elke Wetzig, pubblicata su Wikimedia Commons sotto licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).

Ordine Ichthyosauria (Permiano - K-Pg)

Gli ittiosauri sono forse uno dei gruppi più conosciuti al mondo, entrati nella cultura 'pop' perché presentano delle somiglianze con i delfini; infatti, sono un classico esempio di 'convergenza evolutiva' (morfologie e/o adattamenti simili in organismi non imparentati che vivono in un contesto ambientale simile). Possiedono adattamenti idrodinamici: infatti, il corpo affusolato e un collo estremamente ridotto, assieme a degli arti trasformati in efficienti pinne, permisero a questo gruppo di dominare il mare aperto (ne ho parlato qui su Facebook, ma a breve proporrò un articolo dettagliato sugli ittiosauri qui sul sito. Al momento, analizzeremo in generale questo gruppo, giusto per rendere un po' chiara l'idea su chi fossero gli euriapsidi).

Tra le varie caratteristiche che hanno permesso un adattamento in un contesto pelagico, troviamo:

arti evoluti come vere e proprie pinne;

le vertebre sono appiattite e subcircolari;

le narici si trovano in posizione arretrata, rispetto al margine anteriore del cranio;

il cranio presenta grandi aperture orbitali, con placche che rivestono l'orbita (il cosiddetto 'anello sclerotico', che probabilmente permetteva a questi animali di immergersi in acque profonde, resistendo a pressioni elevate);

le mandibole erano molto allungate e caratterizzate da un gran numero di denti conici (da pescivoro, per intenderci).

Fonte: Benton, M. J. (2015). Vertebrate palaeontology (4th ed.). Wiley Blackwell

Esplora il mondo delle Scienze Naturali, della Paleontologia, della Genetica e di tante altre fantastiche branche scientifiche.

Articoli

©2025 – All rights reserved | Le immagini presenti su questo sito provengono dal sito stesso (Unsplash), da Pixabay e Pexels (licenza stock free), da Canva (con licenza in abbonamento) e dalle ricerche citate, sempre accompagnate da primo autore e anno.