Evolution never sTOPS!

Il cervello umano

Il cervello umano è un organo complesso e affascinante, composto da circa 86 miliardi di neuroni che comunicano tra loro tramite connessioni chiamate sinapsi. È diviso in diverse aree, ciascuna responsabile di funzioni specifiche, come il controllo motorio, le emozioni, il linguaggio e la memoria.

ANTROPOLOGIA FISICA: INTRODUZIONE CRANIO E DENTI

Mattia Papàro

10/28/202422 min leggere

L'evoluzione del cervello è un aspetto affascinante per i ricercatori e non solo. Comunemente, infatti, si pensa che una maggiore dimensione del cervello possa corrispondere a una maggiore intelligenza nel corso del tempo. In parte, questo ragionamento è influenzato da una prospettiva antropocentrica dell'evoluzione. Tuttavia, con le ultime scoperte relative a Homo naledi, ad esempio, o riguardo alla produzione di strumenti in pietra (ho già discusso del "Limite Sultan" e delle capacità di altri primati di produrre strumenti litici), la nostra comprensione sta evolvendo.

La prima domanda è: possedere un cervello più grande significa essere più intelligenti? Innanzitutto, non esiste una definizione precisa di intelligenza, poiché un pipistrello potrebbe essere considerato più intelligente di noi grazie alla capacità di utilizzare l'ecolocalizzazione per orientarsi. In sostanza, è un concetto in parte soggettivo e dipendente dai parametri specifici legati al soggetto di studio. In questo contesto, emerge una ricerca del 2012 (clicca qui) che cerca di rispondere alla domanda: maggiore è la dimensione del cervello, maggiore è l'intelligenza?

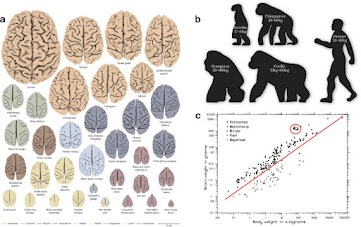

Beh, no, non proprio. Quando si rinviene il cranio di un ominide (o di un ominino), è possibile stimare il volume cerebrale e, come ben sapete, spesso è difficile trarre conclusioni sulle capacità di un individuo, poiché il volume può variare notevolmente all'interno di una popolazione della stessa specie. Per esempio, nella nostra specie, il volume oscilla attorno ai 1350 cm³ (tra i 1000 e i 2000 cm³). Nel Neanderthal superava i 1500 cm³. Ma avere un cervello più grande non è necessariamente sinonimo di intelligenza, poiché le variazioni del volume medio del cervello possono essere legate alla dimensione corporea o alla taglia della specie. Ad esempio, il cervello dello scimpanzé raggiunge in media i 400 cm³, ma le dimensioni corporee sono decisamente minori rispetto alle nostre, segno che il volume è legato alla taglia dell'individuo, ma non in maniera proporzionale: nella nostra specie, il cervello costituisce il 2% del peso corporeo, un rapporto che nei toporagni raggiunge il 10%. Per confrontare due specie, si utilizza quindi il "coefficiente di encefalizzazione", che esprime la differenza tra le dimensioni reali del cervello di una specie e le dimensioni attese in funzione del peso totale: circa 7,5 è il nostro coefficiente di encefalizzazione; circa 5,3 nei delfini; circa 2,3 negli scimpanzé.

Naturalmente, bisogna escludere il peso del grasso corporeo, e questo comporta un problema quando si misura il coefficiente in animali di grandi dimensioni, come le balene. Ma tutto ciò non basta, perché bisogna tenere conto della genetica, della complessità e funzionalità delle sinapsi e di tanti altri fattori. In linea di massima, quindi, non è solo la dimensione del cervello a contare. Questo studio mostra risultati interessanti: l'efficienza e lo sviluppo delle vie neurali, che mettono in comunicazione la corteccia prefrontale laterale sinistra con il resto del cervello, sono responsabili del 10% delle differenze di intelligenza individuali. Questo sottolinea ancora di più il fatto che il concetto di "intelligenza" (qualunque esso sia, poiché varia in base agli ambiti di studio) — o meglio, capacità cognitive in questo caso — non è necessariamente connesso alla dimensione del cervello ma alle sue estese connessioni. Potremmo citare molte altre ricerche, e lo faremo in seguito, ma se qualcuno vuole approfondire la questione "intelligenza" in generale, ahimè, questo articolo non lo soddisferà appieno.

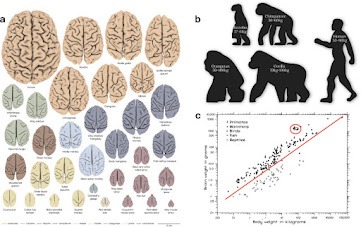

Comparazione delle dimensioni e delle forme dei cervelli nei vari primati (Friedrich et al., 2021)

Torniamo ora ai nostri ominini. Si tratta di un trend evolutivo molto evidente, perché se confrontiamo il cranio di un Homo sapiens con quello di un'australopitecina, noteremo differenze sostanziali nelle dimensioni. In sostanza, le specie più recenti possiedono una maggiore capacità cranica, escludendo però le specie insulari. Homo sapiens, per esempio, possiede una capacità cranica di 1400 cc (che può essere espressa anche in cm³), mentre le grandi scimmie e le specie umane insulari possiedono una capacità cranica di 450-500 cc. Gli antichi ominini avevano una capacità cranica simile a quella delle grandi scimmie, e, in sostanza, osserviamo un incremento delle dimensioni di circa tre volte in due milioni di anni. Come spiegato prima, l'aumento delle dimensioni del cervello è un trend evolutivo, anche se fino a qualche tempo fa si pensava fosse legato a una pressione selettiva della savana, una "nuova" nicchia ecologica. La spiegazione più semplice e razionale è che questo trend si sia sviluppato parallelamente ad altri, come l'alleggerimento dell'apparato masticatore, che ha permesso, in qualche modo, la progressiva scomparsa della cresta sagittale e di componenti "ingombranti", rendendo la struttura più sottile e leggera. Insomma, i vari trend si sono influenzati a vicenda. Oggi esistono molti studi in merito, ma l'incremento della capacità cranica sarebbe avvenuto per pressione selettiva da parte della savana, una "nuova" nicchia che ha favorito individui con una testa più grande. Esistono varie spiegazioni evolutive, ma una ricerca del 2023 ne raccoglie diverse e parla di una caratteristica molto particolare: i capelli ricci. Non sto andando fuori tema, tranquilli! I capelli lunghi sono un adattamento ad ambienti assolati e caldi, e risultano più efficienti se sono ricci. Quindi, se avete i capelli lunghi come me e qualcuno vi chiede "perché non ti tagli i capelli", potete tranquillamente citare questo studio.

Questi sono i miei capelli ricci. Lo ammetto, voglio metterli in mostra

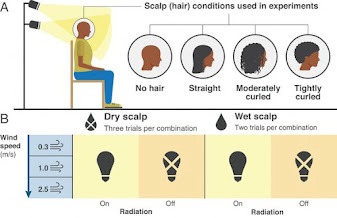

I capelli sono una caratteristica unica del nostro genere, assente in moltissimi altri primati, e svolgono molteplici funzioni: proteggono dal sole, trattengono il calore e, come la "coda del pavone", possono fungere da “richiamo sessuale” (qui entriamo nel campo della Selezione Sessuale, che è meglio mettere da parte). Una recente ricerca afferma che una chioma folta e riccia potrebbe essere un adattamento degli ominini, in quanto svolge una funzione termoregolativa in ambienti caldi e assolati, come quelli della savana.

Tra i molti cambiamenti indipendenti che hanno caratterizzato la storia del nostro genere, e quella degli ominini in generale, l’evoluzione del cuoio capelluto sembra essere legata alla postura bipede e a un corpo relativamente glabro (seppure ancora coperto di peli, ma non più folti). Infatti, sono stati selezionati individui che possedevano dei veri e propri capelli, poiché questa "particolare peluria", insieme al cuoio capelluto, riduceva (e riduce) al minimo l’aumento del calore dovuto alla radiazione solare. Insomma, la postura bipede ha esposto al sole i grandi crani tipici del nostro genere, e gli individui che presentavano una capigliatura folta e riccia (caratteristica tipica delle popolazioni africane di H. sapiens) avevano buone possibilità di sopravvivenza in certi contesti, come quelli africani, da cui il nostro genere ha avuto origine.

Per lo studio sono stati utilizzati manichini termici e parrucche di capelli, sottoposti a diverse velocità del vento, temperature e livelli di umidità, per verificare se l'ipotesi della termoregolazione fosse plausibile. I risultati sono stati positivi: i capelli folti forniscono una protezione al cuoio capelluto, riducono l’aumento di calore dovuto alle radiazioni solari, e i capelli ricci offrono una protezione ancora più efficace contro le radiazioni solari. I capelli sono estremamente variabili all'interno della popolazione di H. sapiens e, fino a oggi, questa varietà morfologica non è stata studiata dal punto di vista evolutivo. La perdita di calore per evaporazione dal cuoio capelluto è ridotta dalla presenza di capelli, e la quantità di sudore richiesta per bilanciare il calore solare in entrata (cioè mantenere un guadagno di calore pari a zero) è inferiore in presenza di capelli. In particolare, i capelli ricci offrono una protezione maggiore contro l’aumento di calore dovuto alla radiazione solare, anche se non si conosce ancora il motivo esatto (forse lo scopriremo in futuro).

Come detto, le pressioni selettive hanno modellato la nostra specie. Il bipedismo, l'encefalizzazione e la perdita di peli folti sul corpo sono i tratti principali nello studio dell’evoluzione degli ominini e del nostro genere. Con la comparsa, circa 2 milioni di anni fa, di una locomozione bipede obbligata e, in modo indipendente, dello sviluppo di un cranio di grandi dimensioni (legato alla riduzione di alcune componenti craniche e muscolari), il nostro lignaggio ha dovuto affrontare un maggiore costo in termini di surriscaldamento corporeo, dovuto alla produzione metabolica di calore associata alla locomozione.

In pratica, i nostri antenati erano una sorta di “stufetta ambulante”, con un corpo pronto a surriscaldarsi subito dopo la camminata, e a quel tempo, come ben sappiamo, avevano iniziato a colonizzare svariate terre. La sudorazione si è quindi rivelata un’ottima soluzione per abbassare la temperatura corporea, poiché i peli non più folti (divenuti organi vestigiali) non svolgono più un ruolo termoregolativo. È un sistema altamente efficace, anche se non privo di costi, poiché aumenta la necessità di reintegrare i liquidi, rischiando la disidratazione. Quindi, per un ominino con un cranio di grandi dimensioni (encefalizzato), che comporta un costo calorico notevole, avere una capigliatura folta e riccia rappresentava un ulteriore vantaggio per proteggersi dal calore, senza rischiare immediata disidratazione. Gli uomini calvi sudano "in testa" tre volte più di una persona con capelli lunghi, ma anche il tasso di sudorazione varia a seconda della lunghezza e della morfologia del capello. Le persone con capelli più corti (5 mm) perdono calore più velocemente rispetto a chi ha capelli di 100-130 mm. Il capello riccio, comune in molte popolazioni africane, sembra essere un fenotipo vantaggioso per ridurre l’aumento di calore dovuto alla luce solare, anche se ancora non è noto il motivo preciso.

Il modello osservato per quanto riguarda il guadagno di calore (decrescente) è questo:

Testa "nuda" - capelli lisci -capelli moderatamente ricci- capelli ricci

(Lasisi et al., 2023)

La storia dei capelli può, in qualche modo, contrastare la falsa credenza che lo sviluppo dell'intelligenza sia una conseguenza diretta dell'encefalizzazione. In realtà, sono diversi i trend evolutivi che possono svilupparsi contemporaneamente, come la postura eretta e la locomozione bipede obbligata, l'encefalizzazione e la presenza dei capelli. L'intelligenza potrebbe essere una conseguenza dello sviluppo, o meglio, della selezione di crani grandi che fungevano da "ombrelloni", insieme ai capelli, per evitare la perdita di calore e di liquidi. Non c’è nulla di male in questo, ma il racconto classico e poco scientifico offerto dai media e da chi non conosce bene certi aspetti evoluzionistici tenderà sempre a dare priorità all'idea che lo sviluppo di un cranio grande (e di un cervello grande) sia direttamente collegato a un aumento delle capacità cognitive. Questo retrogusto antropocentrico e finalista è sempre difficile da sradicare.

Al di là di stabilire come e quando si sia sviluppato il cervello del nostro genere e se questo sia avvenuto in seguito all'evoluzione di una struttura cooperativa e sociale, possiamo comunque affermare che, in parte, lo sviluppo cognitivo ha permesso al nostro genere, così come ai primi parantropi (clicca qui) e alle australopitecine più evolute, la produzione volontaria di strumenti litici e l’acquisizione di un linguaggio che consentisse una comunicazione più efficiente. A livello anatomico, non possiamo non citare due aspetti fondamentali:

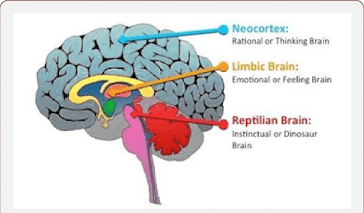

Il progressivo aumento della neocorteccia, considerata la regione responsabile di meccanismi complessi come l’abilità sociale, il processo decisionale e la creatività (pur rimanendo cauti, poiché diversi studi etologici dimostrano che tali capacità non riguardano solo il genere Homo);

L’aumento delle circonvoluzioni della neocorteccia (quelle specie di "pieghe" delimitate da due solchi).

Immagine raffigurante la Neocorteccia (Luisetto et al., 2018)

Come detto all’inizio dell’articolo, avere un cervello grande non significa necessariamente essere più intelligenti. Tuttavia, l’aumento della neocorteccia e delle circonvoluzioni comporta un incremento del volume cerebrale e della capacità cranica ("CC"), che può essere espressa anche in centimetri cubici. Questo è un metodo diretto per studiare la possibile dimensione del cranio o del cervello di individui fossili. È possibile elaborare calchi endocranici che permettono di osservare se vi sia stato un aumento delle ramificazioni dell'arteria meningea, indice di un incremento dell'encefalizzazione. Anche quando abbiamo a disposizione specie insulari più recenti nel record geologico, con capacità craniche simili a quelle degli attuali gorilla o scimpanzé (400-450 cc), si considera in genere che la soglia dei 1000 cc rappresenti una base utile per indagare il concetto di intelligenza. Tale capacità è stata raggiunta almeno da Homo erectus e, oltre questa soglia, si osservano incrementi significativi e relativamente rapidi.

Esistono differenze con il cranio degli altri primati?

Anche se questa classificazione è oggi meno in uso, la separazione dagli altri primati è stata tradizionalmente basata sullo sviluppo del neurocranio e dello splancnocranio. Senza addentrarci troppo, si fa riferimento allo sviluppo ontogenetico:

Nei primati più primitivi, lo sviluppo dello splancnocranio avviene solo nell’individuo adulto;

I neonati umani, invece, presentano un neurocranio più “grossolano”. Questa caratteristica sembra essersi sviluppata come effetto della neotenia (un fenomeno evolutivo in cui gli organismi adulti conservano caratteristiche morfologiche tipiche dello stadio giovanile, come una testa grande e tondeggiante nel nostro caso).

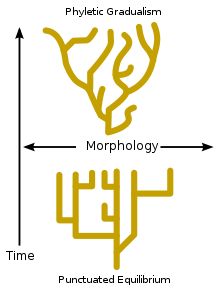

È una questione di Equilibri Punteggiati?

Questo è un meccanismo evolutivo studiato dal celebre Stephen J. Gould. Ci sarebbe molto da dire, ma in futuro approfondirò separatamente questo studio. Ecco, brevemente, i punti salienti: le popolazioni di organismi subiscono continue variazioni morfologiche, genetiche e fisiologiche. Per quanto riguarda la morfologia, possono verificarsi pochi cambiamenti nel tempo quando non vi sono fenomeni naturali o ambientali in grado di “selezionare” (setacciare) geni o caratteristiche già presenti nella popolazione, accumulati nel tempo. Questo fenomeno è noto anche come “Evoluzione Stabilizzante”. Gould cercò di spiegare come mai nel record geologico e stratigrafico si osservassero grandi cambiamenti morfologici e un’apparente e rapida speciazione. In realtà, il processo descrive come un carattere recessivo possa diventare più frequente rispetto al dominante, pur trattandosi della stessa specie, che appare molto cambiata rispetto a un periodo precedente o a quello studiato:

Se si verifica un grande cambiamento ambientale, la popolazione può dividersi per brevi periodi, con due possibili situazioni: il carattere dominante rimane tale in una delle (sotto)popolazioni, mentre il carattere recessivo diventa molto frequente (e dominante) nell’altra.

Quando queste due popolazioni tornano a contatto, una volta concluso il cambiamento ambientale, se la separazione è durata poco le due popolazioni restano interfeconde. In questo contesto, il carattere recessivo (divenuto frequente in una sub-popolazione) può affermarsi nella popolazione originaria, fino a rendere recessivo o far sparire il carattere dominante, favorito anche dal nuovo ambiente.

Questo preambolo aiuta a comprendere come certe caratteristiche umane si siano potute fissare nella nostra specie. Questo argomento è rilevante poiché l’evoluzione umana, a partire dal Plio-Pleistocene (come accaduto a molti altri organismi), è stata fortemente influenzata da rapidi cambiamenti ambientali avvenuti in tempi relativamente brevi. Ad esempio, il carattere dei capelli (insieme a un cranio più grande) potrebbe essersi affermato in seguito a un cambiamento ambientale importante, così come il bipedismo. Infatti, a partire da circa 1,8 milioni di anni fa, si osserva una crescente frequenza di individui di Homo erectus con una capacità cranica di almeno 1000 cc. Da quel momento assistiamo a una rapida crescita del cervello, che raggiunge e si stabilizza intorno a 1300 cc nella nostra specie (sebbene variabile, poiché esistono popolazioni con capacità craniche inferiori) e circa 1500 cc in Homo neanderthalensis. Questo è un esempio di evoluzione a mosaico: il cranio continua a crescere (o meglio, si selezionano crani più grandi) anche dopo l’apparizione di uno scheletro postcraniale sostanzialmente moderno. Questa rapida selezione ha probabilmente favorito individui con capacità mentali più avanzate, facilitando l’adattamento delle varie specie umane a diversi ambienti (Zeller et al.,2023).

Immagine "riassuntiva" di questo meccanismo evolutivo nel quale le linee rette ortogonali all'asse del tempo rappresentano i periodi di stabilità, che sono intervallati a momenti di rapida differenziazione. Fonte immagine: Wikipedia

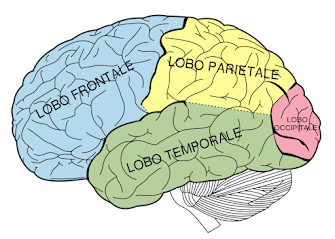

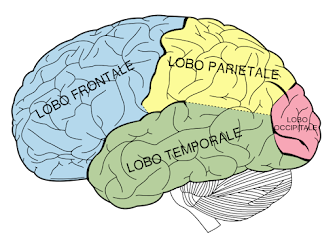

Quando si affrontano temi come linguaggio e intelligenza, non si può prescindere dall'analisi dell'encefalo, la porzione del sistema nervoso che si trova nella scatola cranica, separata dal midollo spinale. Riassumendo brevemente, l'encefalo è costituito da diverse strutture: il cervello (suddiviso in diencefalo e telencefalo), il tronco encefalico (composto da mesencefalo e bulbo) e il cervelletto. La corteccia cerebrale, invece, si divide in quattro lobi principali, ciascuno con funzioni specifiche. Un tratto evolutivo che accomuna tutti i primati è una superficie cerebrale rugosa, un aspetto che si accentua in specie evolutivamente più avanzate, poiché contribuisce ad aumentare la superficie del cervello. Questa rugosità presenta una topologia comune tra le specie, il che rende possibile, attraverso lo studio dei calchi cranici fossili, l’identificazione di crani appartenenti a diversi gruppi evolutivi. Analizziamo quindi i quattro lobi principali:

Lobo Frontale - Responsabile del controllo del linguaggio e del comportamento motorio.

Lobo Parietale - Associato all’elaborazione sensoriale.

Lobo Occipitale - Coinvolto nel controllo della visione.

Lobo Temporale - Relativo all'udito e alla memoria.

Questa suddivisione è cruciale perché l’evoluzione di alcuni lobi, accompagnata dalla riduzione di altri, ha caratterizzato lo sviluppo dei primati. Il lobo occipitale, ad esempio, si è sviluppato relativamente poco nel tempo, con l’eccezione delle proscimmie. Consideriamo alcuni cambiamenti significativi: il lobo temporale è la prima macrostruttura a mostrare modifiche rilevanti, in particolare nel suo ruolo nell'udito. Successivamente, lo sviluppo del lobo frontale diventa altrettanto determinante, favorendo la comparsa dell’Area di Broca, una regione cruciale per il linguaggio, che approfondiremo nel prossimo paragrafo.

La corteccia cerebrale suddivisa in 4 lobi. Fonte: Wikimedia commons

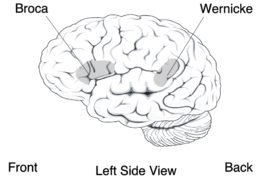

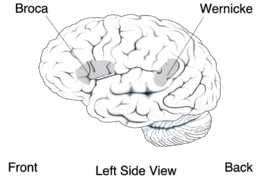

Il linguaggio apre un mondo affascinante e multidisciplinare, ma in questo contesto ci riferiamo principalmente alla capacità di codificare suoni sotto il controllo della corteccia cerebrale, prevalentemente nell’emisfero sinistro. Una regione chiave in questo processo è l'Area di Broca, situata nella parte posteriore inferiore del lobo frontale. Quest’area è cruciale per la combinazione dei fonemi che formano le parole e, sebbene potrebbe farci pensare che la capacità di parlare derivi esclusivamente dalla sua presenza, è importante notare che essa è presente anche nelle scimmie antropomorfe e in altri primati. Oltre alla codifica verbale, l’Area di Broca è collegata al controllo dei muscoli della lingua, della laringe, delle labbra (una caratteristica essenziale nei primati), della mandibola, delle corde vocali e del palato molle. La complessa funzione di quest’area la rende cruciale nel processo di articolazione del linguaggio.

Accanto all’Area di Broca, ci sono altre due aree cerebrali altrettanto fondamentali per la gestione del linguaggio:

Area di Wernicke: Situata nella circonvoluzione temporale superiore e nel lobo parietale inferiore, questa area ha il compito di riconoscere e decodificare i suoni verbali, risultando essenziale per la comprensione del linguaggio.

Area Motrice di Rolando: Collocata nella circonvoluzione del lobo frontale, quest'area è coinvolta nel controllo dei movimenti di labbra e lingua, anche se sembra non influire direttamente su parole e concetti.

L'area di Broca e Wernicke. Fonte immagine: Wikipedia

Possono altri mammiferi parlare come l'uomo?

Molti mammiferi, tra cui primati come Homo sapiens, Homo neanderthalensis, e gli scimpanzé (e altri mammiferi come i topi), possiedono il gene FOXP2, spesso noto come il "gene del linguaggio." Situato sul cromosoma 7, FOXP2 è coinvolto nello sviluppo di aree cerebrali predisposte alle capacità linguistiche, in particolare nel lobo frontale. Tuttavia, il possesso di questo gene da solo non è sufficiente per permettere ad altre specie di articolare il linguaggio umano. Affinché il linguaggio sia possibile, devono coesistere altre caratteristiche morfologiche e cerebrali, come:

L’Area di Broca: Fondamentale per la produzione del linguaggio, questa regione coordina i movimenti di labbra, mandibola, lingua, laringe e corde vocali, rendendo possibile la produzione di fonemi. Quest’area è presente anche nelle scimmie antropomorfe, sebbene con funzioni meno specializzate.

L’Area di Wernicke: Responsabile della comprensione e codifica dei suoni verbali, essenziale per l’interpretazione del linguaggio.

La peculiarità dell’uomo risiede in una maggiore complessità di proteine codificate dal gene FOXP2, che ha favorito modificazioni anatomiche di bocca e laringe, consentendo così l’articolazione di suoni complessi. Ad esempio, nell’uomo la mandibola è più mobile rispetto a quella di altri primati grazie all’alleggerimento delle ossa mandibolari e mascellari. Un altro elemento chiave è l’osso ioide, che sostiene la laringe e favorisce la fonazione grazie alle connessioni muscolari e tendinee che lo legano alla mandibola.

Anche Homo neanderthalensis possedeva queste caratteristiche e le mutazioni di FOXP2, suggerendo che fosse in grado di comunicare con un linguaggio articolato e di pensare in modo astratto. Oltre al linguaggio, FOXP2 è un gene regolatore che influenza lo sviluppo di vari tessuti, tra cui quelli del cervello, del fegato e del tratto gastrointestinale.

Nel corso dell’evoluzione, la sequenza della proteina FOXP2 è rimasta stabile tra le specie, con differenze minime: solo due amminoacidi tra la sequenza umana e quella degli scimpanzé, tre tra umani e topi, e sette tra umani e il diamante mandarino (un piccolo uccello passeriforme).

Questo che vedete in foto è il grande Svante Pääbo, uno dei più grandi paleogenetisti della nostra epoca. Ha, inoltre, partecipato ad uno studio su questo "gene del linguaggio" (Enard et a., 2002)

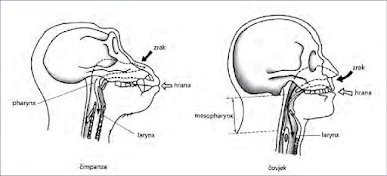

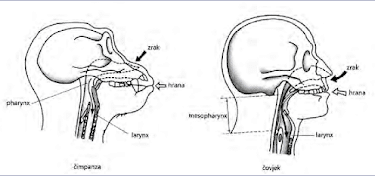

Ma, per l'articolazione del linguaggio, non bastano solo queste strutture adibite al controllo di certe funzioni anatomiche, ma bisogna anche essere fortunati nel possedere una struttura anatomica consona. In generale, parliamo di laringe e faringe più sviluppate che parrebbero essere comparse in H. neanderthalensis e nella nostra specie. Si potrebbe fare lo stesso discorso con gli scimpanzé, in quanto possiedono un apparato vocale simile al nostro, ma esistono comunque differenze anatomiche che limitano, e anche molto, la capacità di articolazione. C'è anche da dire che una postura eretta, la comparsa di un grosso cranio, un minor prognatismo (una faccia più "schiacciata", per intenderci), l'accorciamento e l'allargamento della cavità orale hanno influenzato, direttamente o indirettamente, l'apparato vocale. Purtroppo, molte strutture (come le corde vocali) non si fossilizzano, quindi è davvero difficile capire quando una struttura complessa come questa sia comparsa. Questa struttura complessa è caratterizzata, in primis, da un pavimento buccale (formato dalla mandibola) molto più mobile nei primati, dovuto a un trend evolutivo che ha comportato un "alleggerimento" osseo di molte strutture, come la stessa mandibola e mascella. Insomma, non sono strutture rigide come quelle delle australopitecine o dei parantropi.

Ora spostiamoci nella gola (oddio, suona malissimo!). Superiormente, nella parte superiore della laringe, troviamo l'osso ioide, che la sostiene dall'alto; quest'osso è collegato alla mandibola attraverso muscoli e tendini. Queste connessioni sono molto importanti perché permettono, durante la fonazione, l'elevazione della laringe. Tutti questi mutamenti hanno fatto "indietreggiare" la lingua, che ha comunque mantenuto le sue dimensioni. L'abbassamento della lingua nel collo ha provocato anche la discesa della laringe. Nei primati non umani, la laringe si trova subito dopo la cavità orale. In tutto questo, anche la faringe si è allungata e si è disposta perpendicolarmente alla bocca. In questo modo, per forma e posizione, svolge un ruolo simile a quello di una "canna d'organo".

Qual è il risultato sorprendente?

Questa serie di cambiamenti ci permette di parlare (di emettere suoni) e di respirare contemporaneamente. Molti primati non umani possiedono un organo "a canna unica", e ciò, a livello articolare, è molto limitante. Per questo potete capire che chi possiede, casualmente, una serie di modificazioni come queste, oltre alla presenza di geni come FOXP2 e di tutto ciò che abbiamo elencato fino a ora, deve avere anche una faringe e una laringe modificate come nel genere Homo. Tutto questo è frutto di casualità e di una bella botta di fortuna, in quanto sarebbe bastata una modifica diversa di una di queste strutture per non riuscire a esprimerci come facciamo ora.

Comunque, come per qualsiasi struttura anatomica o per qualsiasi componente genetica, acquisire nel corso del tempo una caratteristica favorevole e adattativa non significa che non ci siano limitazioni o conseguenze negative, anzi! Diciamo che l'evoluzione è fatta di compromessi, ma ogni carattere favorevole nasconde qualche "controindicazione". Per esempio, la discesa della laringe nel collo ha causato come effetto secondario quello di renderci abbastanza delicati. Il bolo (quel mix tra saliva e ciò che mangiamo e ingurgitiamo), nella sua discesa verso lo stomaco, può, in base anche alla quantità o ad altri fattori, ostruire la laringe e causare il soffocamento (e la morte!). Insomma, ogni adattamento ha il suo costo e ci basta comunque osservare i dati odierni per capire che le morti per soffocamento sono numerose, ma, a conti fatti, si è dimostrata vantaggiosa una struttura modificata come questa.

Confronto delle varie strutture anatomiche tra scimpanzé (sx) e uomo (dx). Janković 2015

Un cervello così... grande, parte 1: tutto merito della cottura?

La cottura del cibo, ormai è più che assodato, ha giocato un ruolo molto importante sia per lo sviluppo sociale del genere Homo che per lo sviluppo, in generale, delle abilità cognitive. O meglio, lo sviluppo di un grosso cervello era un trend evolutivo che si stava sviluppando indipendentemente rispetto ad altri cambiamenti, e ciò ha permesso (assieme anche a un "alleggerimento" delle mascelle e delle mandibole) di nutrirsi anche di carne (cosa che saltuariamente facevano anche le australopitecine, o come fanno molti animali odierni considerati "erbivori" che in qualche modo integrano le proteine nelle proprie diete).

Che il fuoco sia stato padroneggiato dalla specie H. erectus non è un segreto, in quanto esistono numerose tracce di focolari e di resti organici bruciati (sia animali che vegetali), ma fino ad ora non sono mai stati trovati resti di cottura intenzionale se non in tempi un po' più recenti. Infatti, questa pratica, o meglio quest'attenzione verso la cottura del cibo, era associata solamente alle specie H. sapiens ed H. neanderthalensis, risalenti quindi a circa 200.000 anni fa. Questa scoperta (Zohar et al., 2022) retrodata questa pratica di 600.000 anni (780.000 anni circa).

La comparsa della cottura intenzionale non era del tutto chiara fino a questo momento, in quanto si ipotizzava che questa pratica fosse comunque antica almeno quanto la scoperta del fuoco stesso (anche perché la cottura dei cibi ha svolto un ruolo importante per la sopravvivenza del nostro genere, anche e soprattutto dal punto di vista sociale).

Nel sito del Pleistocene medio di Gesher Benot Ya'aqov, in Israele, sono stati rinvenuti più di 40.000 resti di pesci d'acqua dolce e resti di focolare datati 780 mila anni circa. Non si tratta di alimenti bruciati, come quelli rinvenuti negli antichi focolari associati a H. erectus, e ciò è stato confermato dagli studi tafonomici del sito.

Sostanzialmente, sono state analizzate le "lische" (fishbone) dei pesci legati al sito e confrontate con quelle di altri pesci rinvenuti in altri strati sedimentari non associati a focolari. Le lische associate al sito mostrano una scarsa ricchezza di specie ittiche, con la preferenza di due specie: Luciobarbus longiceps e Carasobarbus canis. A livello numerico, le lische erano poche a differenza dei denti faringei che erano associati a focolari "fantasma" (riconosciuti grazie alla presenza di gruppi di microartefatti e di selce bruciata).

Attraverso un'analisi mediante diffrazione di raggi X, è stato possibile capire che questi denti sono stati esposti a basse temperature (<500°C), indicando che i pesci associati al focolare vennero consumati (e cucinati) in loco.

Quindi, in parole povere, questo studio ci restituisce un bel po' di informazioni interessanti:

La cottura era controllata, poiché la bruciatura non intenzionale di un alimento avviene a temperature più alte. Quindi, non vi era un'esposizione diretta dell'alimento alle fiamme.

La cottura in questo sito non è sperimentale ed è il frutto di continui accorgimenti che hanno perfezionato e affinato questa tecnica. Ciò suggerisce che la comparsa della cottura potrebbe essere anche più antica.

Non sono stati trovati reperti ossei umani, e non è chiaro se queste tracce appartengano a Homo heidelbergensis o a H. erectus. La datazione in questo contesto non aiuta molto.

I pesci pescati sono sostanzialmente "barbi giganti" che potevano raggiungere i 2 metri di lunghezza. Questo fa capire che anche la pratica della pesca è antica e che le tecniche di pesca per pesci di grandi dimensioni dovevano essere anch'esse abbastanza affinate.

Già da qui si evince che la cottura è una pratica molto antica, ma ciò non toglie che questa tecnica servisse per ricavare più calorie dalle sostanze consumate, diminuendo le ore dedicate all'alimentazione e portando allo sviluppo del numero di neuroni e, in parte, all'aumento delle dimensioni del cervello. Insomma, a una massa corporea elevata si è aggiunta anche una maggiore massa del cervello, e ciò fa capire quale possa essere il dispendio di energia. Tuttavia, se confrontato con altri mammiferi, il cervello umano, in proporzione, è molto grande rispetto alla massa corporea, e non esistono paragoni con le altre grandi scimmie, soprattutto se aggiungiamo nella formula anche il numero di neuroni oltre alle dimensioni del cervello.

In questo studio del 2012 (Karina Fonseca-Azevedo et al., 2012), si fa un po' di luce su quest'aspetto. Viene innanzitutto evidenziato il fatto che la nostra specie sia in possesso di un gran numero di neuroni, superiore a quello di tantissimi mammiferi e primati non umani, come gli oranghi e i gorilla (il loro peso, però, supera il nostro di ben tre volte). Questa sorta di discrepanza tra peso e dimensioni corporee rispetto a quelle del cervello ha portato a pensare che lo sviluppo di quest'ultimo non sia stato proporzionale al resto del corpo, una caratteristica che accompagna la nostra specie assieme a un'evidentissima encefalizzazione e sviluppo delle capacità cognitive. Ma un cervello grande, encefalizzato, è sinonimo di grandi capacità cognitive?

Non proprio. Si parte dal presupposto che la proporzionalità tra corpo e cervello sia stata una componente fondamentale nei primati, ma le condizioni ambientali hanno selezionato individui con un cervello grosso o con un corpo grosso, poiché a livello metabolico è una condizione abbastanza improbabile possedere entrambe le caratteristiche. Da una parte abbiamo, per esempio, i grandi erbivori appartenenti alla Megafauna, mentre dall'altra abbiamo esili ominini con un cranio/cervello più "grande" rispetto al corpo. Ma un cervello grosso è anche sinonimo di "alto consumo energetico". Infatti, il cervello si colloca al terzo posto, dopo fegato e muscoli scheletrici, per quanto riguarda il dispendio energetico, nonostante rappresenti circa il 2% della massa corporea: il cervello è responsabile, anche a riposo, di circa il 20% del dispendio energetico complessivo; nei primati, il dispendio da parte del cervello non supera il 9%.

Questo per l'uomo è limitante, perché significa che il fabbisogno energetico deve essere alto e continuo, e ciò dipende anche dalla disponibilità locale del cibo e delle risorse in generale, dal tempo di ingestione e di digestione (e da quanto si consuma in generale a livello calorico, naturalmente!). In parole povere, gli ominini che dedicavano molte ore del loro tempo alla ricerca di cibo (a basso contenuto calorico) possedevano un cervello simile a quello delle grandi scimmie (anche per quanto riguarda il numero di neuroni), mentre specie come H. erectus, che si nutrivano cuocendo il cibo, possedevano dimensioni maggiori del cervello. Ecco, la cottura ha reso disponibile rispetto ai cibi crudi una maggiore quantità di calorie, consentendo di ridurre il tempo necessario per la ricerca di cibo. Insomma:

La diminuzione del tempo di ricerca ha permesso anche, e soprattutto, agli individui del genere Homo di socializzare e di migliorare le capacità cognitive.

Un minor tempo di ricerca delle risorse ha permesso a questo "compromesso evolutivo" (cervello grande + consumo metabolico) la selezione di individui con cervelli più grandi e... dispendiosi.

Un cervello così... grande, parte 2: le implicazioni ecologiche e adattative

Questo è un concetto che abbiamo appena visto, ma i numerosi eventi ambientali hanno selezionato esseri umani con un cervello grande, un adattamento a diversi contesti ambientali (come la savana) e anche sociali (competizione tra gruppi e cooperazione sociale). Questo studio del 2018 (González-Forero et al.) si pone l'obiettivo di rispondere a una domanda: perché il cervello umano è così grande? In sostanza, diversi fattori ambientali e sociali hanno selezionato individui con un cervello grosso. In tutto questo, bisogna sempre considerare l'elevato fabbisogno energetico del cervello; più un cervello è grosso, e più... consuma, questo sempre in proporzione al suo volume. Ma quali sono stati i vantaggi (e gli svantaggi) di questo carattere? Le ipotesi principali vertono verso una maggiore capacità cognitiva che avrebbe permesso di superare sfide ecologiche ardue, e, in misura minore, anche sfide socio-culturali. I ricercatori hanno valutato la correlazione tra le varie specie di ominini e le relative dimensioni craniche, ma in primo luogo non si riesce a capire quali siano state le cause (e gli effetti) di cervelli così grossi. Ciò che si può fare, in modo oggettivo, è stabilire i costi metabolici del cervello in relazione all'età degli individui, all'aumento dei tessuti cerebrali e ad altri fattori ontogenetici.

Il risultato è che esistono quattro possibili scenari ecologico-sociali in merito:

L'individuo che fa fronte ad esigenze ambientali;

L'individuo che coopera con altri individui per far fronte ad esigenze ambientali;

Competitività individuale e di gruppo (esigenze socio-culturali);

Un cervello grosso permette di affrontare sfide diverse ed è stato il prodotto di cambiamenti ecologico-ambientali (il 60%), per il 10% per competizione tra gruppi e per il 30% legato alla cooperazione.

Un cervello così... grande, parte 3: i geni legati a un grande cervello

L'aumento di dimensione del cervello sarebbe dovuto a tre geni comparsi tantissimi migliaia di anni fa nel nostro genoma. Sono frutto di ripetute duplicazioni "che non sono andate a buon fine" di un gene che controlla lo sviluppo delle cellule staminali progenitrici dei neuroni. Questi tre geni, secondo questi studi (Suzuki et al., 2018; Fiddes et al., 2018), sono responsabili dell'eccezionale aumento del cervello umano. Uno di questi tre è comparso circa 3-4 milioni di anni fa, mentre gli altri due in tempi successivi. Così, a poco a poco, l'azione di questi tre geni ha influito sullo sviluppo del cervello, triplicandone le dimensioni. Questi tre geni sono stati battezzati NOTCH2NL A, NOTCH2NL B e NOTCH2NL C ed appartengono a un gruppo di geni definito "Notch", che si è conservato per centinaia di milioni di anni e svolge un ruolo importantissimo nello sviluppo embrionale. Sono situati sul cromosoma 1, in una regione già conosciuta per via delle malattie genetiche legate ai cambiamenti di dimensione del cervello, come per esempio la macrocefalia e i disturbi dello spettro autistico (quando sono presenti microduplicazioni, cioè piccoli frammenti di DNA duplicati), e la microcefalia e la schizofrenia (quando mancano piccoli frammenti di DNA, o microdelezioni). Questi geni sono il frutto di un "errore di copia" del gene NOTCH2, che svolge un ruolo nella differenziazione delle cellule staminali. Sarebbero il risultato di tre episodi di duplicazione parziale e del successivo tentativo di "riparazione cellulare" che non è andato a buon fine.

In generale, da una cellula staminale si possono rigenerare due cellule staminali o due neuroni (oppure una cellula staminale progenitrice e un neurone). Nella corteccia cerebrale, però, i geni NOTCH2NL parrebbero avere una sorta di preferenza per le cellule staminali che producono altre cellule staminali, il che si traduce nella produzione di più neuroni.

Esplora il mondo delle Scienze Naturali, della Paleontologia, della Genetica e di tante altre fantastiche branche scientifiche.

Articoli

©2025 – All rights reserved | Le immagini presenti su questo sito provengono dal sito stesso (Unsplash), da Pixabay e Pexels (licenza stock free), da Canva (con licenza in abbonamento) e dalle ricerche citate, sempre accompagnate da primo autore e anno.