Evolution never sTOPS!

Il tegumento dei vertebrati

Il tegumento dei vertebrati è l'insieme di strati esterni che ricoprono il corpo, principalmente costituito da epidermide e derma. Oltre a proteggere dagli agenti esterni, il tegumento svolge funzioni essenziali come la termoregolazione, la difesa e la percezione sensoriale. Nella vita quotidiana, la pelle ci protegge dai raggi solari, regola la temperatura corporea e ci permette di percepire il mondo esterno attraverso il tatto.

ANATOMIA COMPARATA: TEGUMENTO

Mattia Papàro

10/9/20243 min leggere

Il tegumento, o semplicemente pelle, rappresenta lo strato esterno che funge da interfaccia tra l'ambiente esterno e quello interno (il corpo). In tutti i vertebrati sono presenti due stratificazioni: l'epidermide e il derma, che svolgono diverse funzioni tra cui protezione, comunicazione, difesa/offesa, termoregolazione, regolazione idrosalina, scambi gassosi, locomozione e accumulo di sostanze di riserva. In questo articolo tratteremo le caratteristiche generali del tegumento, mentre nei prossimi approfondiremo i dettagli relativi ai tegumenti dei vari vertebrati.

Epidermide: è lo strato più esterno, composto da un epitelio squamoso, formato da cellule appiattite che si sviluppano dall'ectoderma (il foglietto embrionale più esterno). Queste cellule possono sintetizzare cheratina, una proteina cornea insolubile in acqua, che porta alla formazione di artigli e squame. La cheratina può riempire completamente le cellule, sostituendone interamente gli organuli. Appena sotto l'epidermide si trova uno strato germinativo composto da cellule colonnari che si riproducono mitoticamente. L'epidermide poggia su una lamina basale, uno strato composto da fibrille di collagene ed elastina.

Derma: è lo strato più interno, composto da fibroblasti, cellule che sintetizzano il tessuto connettivo fibroso. Il derma ha origine da cellule mesenchimali e, al termine dello sviluppo, diventa più spesso dell'epidermide. Si divide in uno strato superficiale lasso, con fibre di collagene disposte irregolarmente, e in uno strato compatto, in cui le fibre di collagene sono disposte regolarmente.

Il derma può estendersi verso l'epidermide formando delle protuberanze chiamate papille dermiche. In queste papille si trovano numerosi vasi sanguigni che attraversano il derma per arrivare all'epidermide; da questa interazione si sviluppano i derivati epidermici, come penne, peli, squame o scaglie ossee.

Come si origina il colore della pelle?

La pelle di tutti i vertebrati contiene pigmenti, localizzati in cellule specializzate chiamate cromatofori. Questi cromatofori hanno origine dalla cresta neurale e sono localizzati nella parte superiore del derma nei pesci, anfibi e rettili, mentre si trovano nell'epidermide negli uccelli e nei mammiferi. Quando il pigmento è costituito da melanina (una sostanza scura di colore marrone, rossastro o nero) e le cellule assumono una forma stellata con lunghi processi ramificati, vengono chiamate melanofori. Il pigmento è sintetizzato all'interno di organelli cellulari chiamati melanosomi. Oltre ai melanofori, molti vertebrati possiedono altri pigmenti colorati: ad esempio, gli iridofori, che conferiscono un colore argenteo, oppure gli xantofori e gli eritrofori, che contengono rispettivamente pigmenti giallastri o rossastri.

I diversi colori della pelle sono il risultato delle combinazioni di vari cromatofori. La pigmentazione svolge un'importante funzione criptica, aiutando gli organismi a mimetizzarsi con l'ambiente circostante, o a segnalare ai predatori la loro natura sgradevole o velenosa attraverso colori sgargianti. Inoltre, la pigmentazione protegge i tessuti più profondi dai danni provocati dai raggi ultravioletti. Prima di esaminare nel dettaglio gli annessi tegumentari, parleremo dell'origine comune di questi elementi nelle prossime sezioni.

L'origine degli annessi cutanei: peli, piume e squame

Gli annessi cutanei come peli, piume e squame sembrano avere un'origine comune. L'anatomia comparata è una disciplina affascinante perché consente di confrontare le morfologie e gli organi di diversi animali per comprenderne le funzionalità e ricavarne molte informazioni. Nel caso degli annessi cutanei, si è a lungo dibattuto su un enigma evolutivo, che sembrava essere stato risolto in passato. Le osservazioni precedenti indicavano che le penne degli uccelli e i peli dei mammiferi derivassero da una struttura primordiale chiamata "placode", uno spessore dell'epidermide dove, attraverso un impilamento ordinato di cellule, si sviluppavano questi annessi. Le squame dei rettili, invece, sembravano non avere alcuna somiglianza con peli o piume, suggerendo che questi annessi potessero apparire in modo indipendente nei diversi gruppi, senza alcuna relazione con il placode.

Tuttavia, nuove ricerche hanno rivelato una situazione leggermente diversa. Diverse specie di serpenti, lucertole e coccodrilli sono state analizzate durante lo stadio embrionale, e si è identificata la presenza di una struttura anatomica (il placode) e molecolare praticamente identica a quella presente negli uccelli e nei mammiferi.

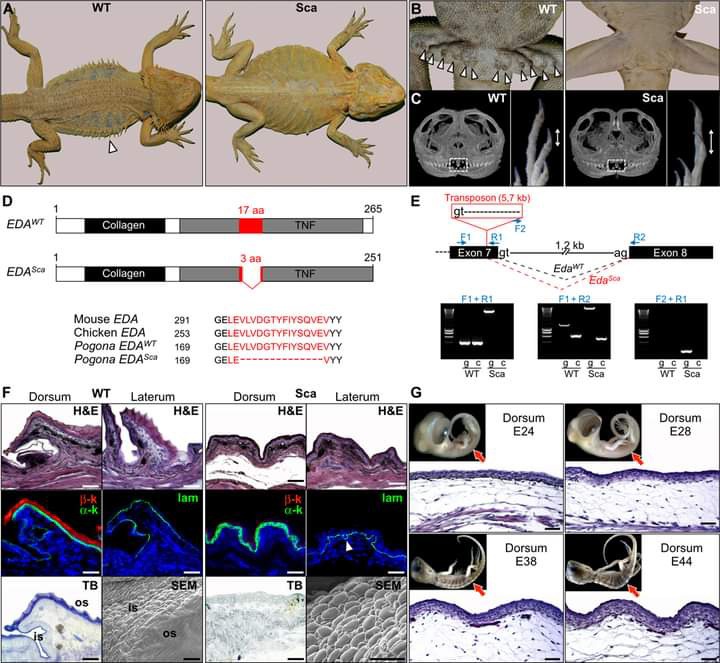

Le analisi condotte sul "drago barbuto dalla testa striata" (Pogona vitticeps) hanno rivelato una mutazione genetica peculiare in questo gruppo, che influisce sulle dimensioni delle squame e sulla loro distribuzione e copertura corporea. Questa caratteristica è legata a un gene denominato "EDA" (Ectodisplasina A), presente anche nell'uomo e nei topi. Generalmente, mutazioni o difetti in questo gene sono associati a anomalie nello sviluppo di unghie, denti e peli. Nei draghi barbuti, la presenza di una o più copie mutate di questo gene impedisce la corretta crescita del placode, fenomeno simile a quanto avviene negli uccelli e nei mammiferi in presenza di mutazioni.

In sintesi, gli annessi tegumentari delle tre classi di vertebrati sono strutture omologhe, suggerendo con molta probabilità un'origine comune in un antico rettile del Carbonifero, antecedente alla diversificazione degli amnioti.

Lo studio descrive la caratterizzazione dei draghi barbuti mutanti senza squame (P. vitticeps), evidenziando differenze morfologiche tra esemplari normali e mutanti, come l'assenza di pori femorali e variazioni nei denti e negli artigli. Le analisi molecolari mostrano che la mutazione nel gene EDA porta a un'alternativa splicing, modificando la proteina responsabile dello sviluppo delle squame (Di-Poï et al., 2016)

Esplora il mondo delle Scienze Naturali, della Paleontologia, della Genetica e di tante altre fantastiche branche scientifiche.

Articoli

©2025 – All rights reserved | Le immagini presenti su questo sito provengono dal sito stesso (Unsplash), da Pixabay e Pexels (licenza stock free), da Canva (con licenza in abbonamento) e dalle ricerche citate, sempre accompagnate da primo autore e anno.