Evolution never sTOPS!

Introduzione ed il concetto di 'insularità'

In biologia, il concetto di insularità si riferisce agli effetti unici che si osservano nelle popolazioni e negli ecosistemi delle isole o in habitat isolati, come zone montuose o laghi isolati. Questi ambienti tendono a sviluppare specie endemiche (cioè presenti solo lì) e possono mostrare fenomeni particolari come il gigantismo insulare (specie che diventano più grandi) o il nanismo insulare (specie che diventano più piccole), a causa della ridotta competizione, delle risorse limitate e dell'isolamento genetico.

PALEONTOLOGIA GENERALE: INTRODUZIONE ALLA PALEOBIOGEOGRAFIA

Mattia Papàro

10/28/20249 min leggere

Per comprendere il concetto di insularità e di "nanismo", è necessario fare riferimento a una branca della paleontologia molto affascinante e importante: la paleobiogeografia. In sostanza, è una disciplina parallela alla biogeografia, che studia la distribuzione nello spazio e nel tempo degli organismi viventi e i fattori che ne determinano la diffusione. La biogeografia indaga quindi lo sviluppo, l'estensione e l'avvicendamento degli areali delle specie nel tempo, studiandone anche la sovrapposizione.

La paleobiogeografia è simile, ma i protagonisti sono i fossili e, di conseguenza, i dati a disposizione sono spesso incompleti. Essa studia la distribuzione geografica degli antichi esseri viventi. Si tratta di una scienza complessa: sappiamo dove è stato rinvenuto un certo fossile di una specie, ma non necessariamente dove questa si sia sviluppata (aspetto che è possibile chiarire solo attraverso il rinvenimento di altri fossili della stessa specie). La paleobiogeografia indaga quindi le relazioni evolutive delle specie, i cambiamenti delle barriere geografiche nel tempo (come mari o catene montuose) e le variazioni climatiche ed ecologiche avvenute nel corso della storia.

Vediamo alcuni concetti fondamentali.

Areale. Abbiamo già accennato a questo concetto, che è fondamentale in ecologia e rappresenta la base di partenza per l’indagine biogeografica. Esso indica una porzione di spazio geografico in cui è possibile trovare una determinata specie in un certo intervallo di tempo. L'areale viene rappresentato su una mappa con coordinate o punti che indicano la distribuzione della specie.

Per definire meglio questo concetto, è utile distinguere due "visioni" o metodi di studio:

Visione Diacrona: la specie viene considerata come una sorta di "unità di misura" associata a un determinato spazio geografico. In altre parole, si descrive lo spazio in cui è possibile trovare la specie, che si espande o si estingue con essa.

Visione Sincrona: si prende in considerazione solo la presenza o assenza di una determinata specie in un certo ecosistema (ad esempio, per indicare la presenza o assenza di uccelli migratori).

In paleontologia si adotta una visione sincrona, poiché sono i fossili di una specie a stabilirne l'areale. Se, ad esempio, troviamo un fossile in Italia e uno in Germania, possiamo tracciare un areale storico per quella specie estinta tra queste due regioni (considerando i cambiamenti geografici avvenuti nel tempo). Maggiore è il numero di fossili rinvenuti, maggiore sarà l'accuratezza della ricostruzione; tuttavia, è importante ricordare che i resti fossili non sempre si trovano nei luoghi dove l'organismo visse effettivamente, poiché possono essere stati trasportati da fattori biotici (come i carnivori) o abiotici (come l'acqua). A livello teorico, si considera generalmente un intervallo temporale di 1-2 milioni di anni per la durata di una specie, criterio utile in caso di scarsità di reperti fossili. La presenza di una specie costituisce quindi un "marker temporale".

L'areale è un'unità estremamente variabile, che può subire riduzioni, spostamenti, frammentazioni e altri cambiamenti prima di scomparire con l'estinzione della specie.

Grazie all’analisi dell’areale, è possibile:

Studiare e ricostruire i movimenti di una popolazione (o di una sua parte) da un punto di vista geografico, che possono essere casuali o non casuali.

Analizzare i limiti della popolazione, per valutare il suo stato di salute e identificare il numero di individui nella zona centrale rispetto ai margini, dove in genere si trovano individui non riproduttivi.

Studiare le variazioni climatiche sia a livello locale sia globale (umidità, temperatura, ecc.), poiché il clima influenza l’estensione e la forma dell’areale. Le oscillazioni di temperatura, ad esempio, determinano la distribuzione spaziale degli organismi.

Regola di Rapoport. Questa regola descrive il rapporto tra le dimensioni dell’areale e la latitudine. In breve, più ci si avvicina all’Equatore, più diminuisce l’area di distribuzione di una specie, a causa dell’aumento del numero di specie. Avvicinandosi ai poli, si trova un minor numero di specie rispetto all’Equatore, ma caratterizzate da un areale più ampio.

La stabilità e diversità di una specie dipendono dal tipo di ambiente e dalla quantità di risorse disponibili. In ambienti estremi o "difficili", si trovano più facilmente specie specializzate che occupano areali estesi. Vicino all’Equatore, invece, dove le risorse sono abbondanti, gli areali sono in genere più ristretti.

La distribuzione dei fossili è limitata, poiché molti aspetti si perdono durante la fossilizzazione, e solo una piccola percentuale di organismi diventa fossile. Per studiare quando e come le specie si siano evolute e spostate, si applicano due modelli noti come Processi Attivi e Processi Passivi.

Processi Attivi. Vengono utilizzati quando si considera un basso livello tassonomico, come generi o gruppi di specie, e permettono di studiare fenomeni come le migrazioni o lo spostamento di un gruppo in nuove zone. Alcuni concetti chiave in questo modello sono:

Diffusione. È il primo processo attivo, legato all’incremento demografico: più aumenta il numero di individui di una specie, maggiore sarà l’espansione dell’areale d'origine.

Dispersione. Indica lo spostamento dei taxa in zone esterne all’areale d'origine.

Questi processi sono facilitati da "strade naturali" che mettono in collegamento terre non direttamente collegate, come ad esempio l'abbassamento del livello del mare che permette la connessione tra terre precedentemente separate, facilitando dispersione e diffusione delle specie. Le principali vie sono tre:

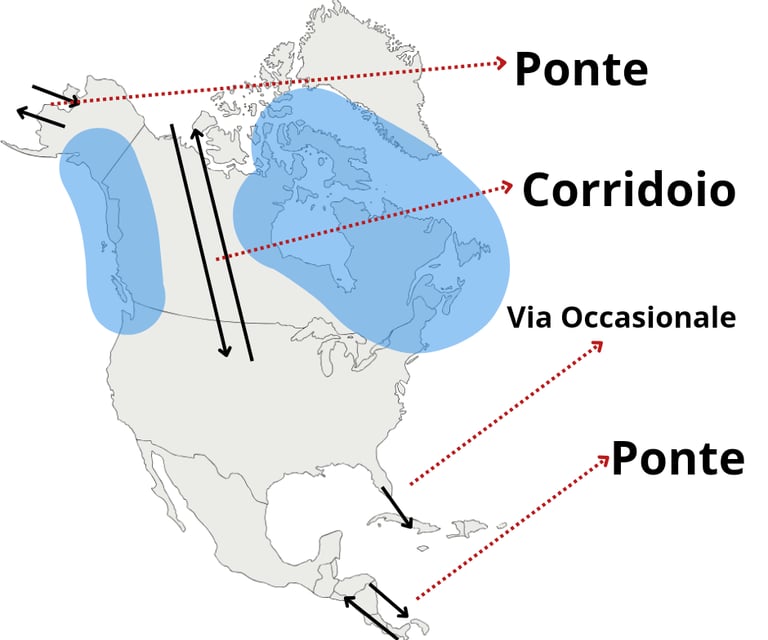

Ponti: zone continue di terra che consentono il passaggio delle faune tra due o più territori, accessibili in entrambi i sensi. Un esempio è uno stretto marino poco profondo che, con l’abbassamento del livello del mare, si trasforma in un "ponte" ciclico, consentendo scambi periodici di fauna.

Corridoi: svolgono una funzione simile ai ponti, ma collegano ecosistemi diversi tra loro. Più stretti e selettivi, consentono il passaggio solo a determinate specie e sono esclusivamente terrestri.

Vie Occasionali: collegamenti instabili e casuali tra lembi di terra, che si formano saltuariamente e non garantiscono collegamenti duraturi. Un esempio è la crisi di salinità del Messiniano, che causò l'evaporazione quasi completa del Mediterraneo, permettendo collegamenti occasionali tra i continenti circostanti, successivamente scomparsi con la fine della crisi. Un evento simile non si è più verificato negli ultimi 5 milioni di anni.

Immagine riassuntiva

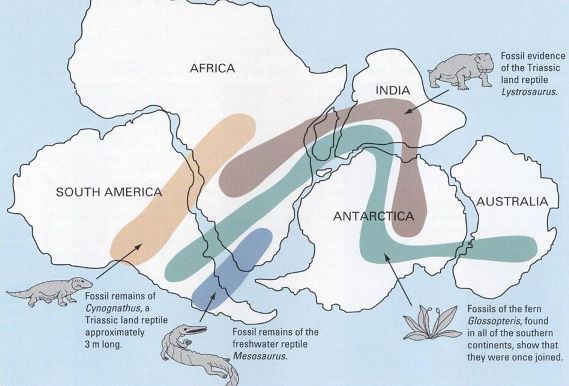

Processi passivi. Questo modello studia fenomeni di distribuzione in modo indiretto, interessando, ad esempio, fenomeni globali come la Tettonica a Placche. In pratica, si mettono in relazione i fossili rinvenuti con le "antiche posizioni" dei continenti, coinvolgendo molti territori, ecosistemi e gruppi tassonomici, senza limitarsi al genere o alla specie. Si tratta quindi di uno studio su larga scala. Esistono due tipi di processi passivi:

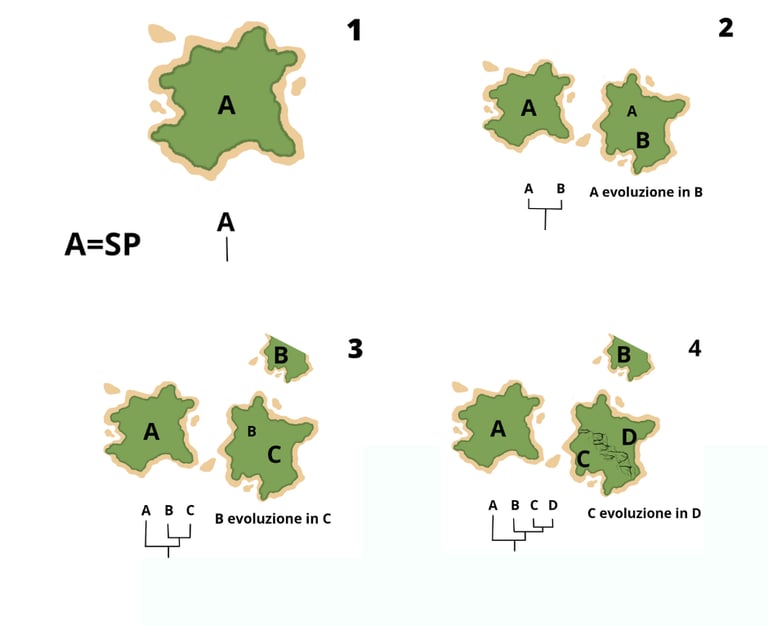

Vicarianza. Riguarda le "specie vive" e studia la formazione di fenomeni macroscopici che fungono da barriere fisiche. La barriera condiziona gli areali, frammentandoli e portando al processo biologico-evolutivo noto come speciazione. Può comportare la diminuzione delle popolazioni e successivamente la loro estinzione. Le barriere possono essere mari, fiumi, catene montuose, e tutto ciò che modifica le condizioni ambientali fino a interrompere il flusso genico di una popolazione. Dal punto di vista evolutivo, semplificando (tratterò questo aspetto in modo approfondito in un altro articolo), all'interno di una popolazione gli scambi genici avvengono continuamente tramite la riproduzione: molti organismi della stessa specie si accoppiano e trasmettono i geni caratteristici della specie alla prole in modo relativamente omogeneo. Se si forma una barriera fisica che divide la popolazione principale in due più piccole, ad esempio, il flusso genico tra le due popolazioni cessa, causando isolamento. Emergeranno nuovi geni e mutazioni specifiche in ciascuna delle due popolazioni, e nel tempo le differenze diventeranno così marcate da impedire la riproduzione tra gli individui delle due popolazioni. In tal caso, si è verificato un processo di speciazione (questa spiegazione è molto semplificata, ma il concetto è questo). Queste barriere rendono quindi gli ecosistemi più vari, e se cambia l’ecosistema, cambia anche la pressione evolutiva.

Nave Funeraria Vichinga. Riguarda principalmente organismi già morti, estinti o fossilizzati ed è un processo importante per spiegare la presenza di un fossile in un continente diverso da quello d’origine. È un modello di dispersione basato sul concetto di vicarianza, ma su larga scala. I continenti si allontanano trasportando (e separando) la fauna (o i fossili) in aree geografiche e latitudini differenti nel tempo. Questo processo, però, presenta dei limiti, poiché le comunicazioni tra i continenti non consentono un "conteggio" esaustivo delle specie; di conseguenza, non conosceremo la percentuale effettiva di specie migrate tra i continenti (ciò è possibile solo quando si trovano fossili). I continenti si considerano "abbastanza vicini" da consentire uno scambio nei seguenti casi:

Attraverso le Piattaforme Continentali, dove il livello dell'acqua è relativamente basso. In seguito a fenomeni globali, come le glaciazioni, le piattaforme si trasformano in ponti o vie che mettono in comunicazione le faune continentali.

Scontro tra due placche (o due continenti). È ciò che è avvenuto in Himalaya, quando la Placca Indiana si è scontrata con quella Eurasiatica. Una volta che sono entrate in contatto, si è verificato uno scambio faunistico, anche se limitato, poiché la formazione della catena montuosa himalayana si è trasformata in una barriera fisica.

Dorsali e fosse oceaniche che allontanano due continenti, come accaduto con la Pangea, durante la separazione, ad esempio, tra Sud America e Africa.

Immagine iper-semplificata sul concetto di 'speciazione'

Immagine che rappresenta la frammentazione della Pangea nel Mesozoico, con i relativi fossili 'guida' e la loro distribuzione. Fonte: The Geological Society

Come avrete capito, i periodi di trasgressione e di regressione del livello marino giocano un ruolo fondamentale nello scambio faunistico. La Linea di Wallace, rilevante per le nostre specie umane insulari, è una linea di crosta oceanica che divide la piattaforma australiana da quella indonesiana. Questo aiuta a comprendere la marcata differenza faunistica tra le due aree: le faune indonesiane sono in continuità con quelle del sud-est asiatico, mentre quella australiana è isolata.

Il concetto di insularità

L'insularità è un fenomeno molto comune ed è un concetto che si estende a tutte le situazioni che comportano isolamento, soprattutto dal punto di vista genetico. Può trattarsi di un’isola in senso geografico o di una zona continentale circondata da altri ambienti che fungono da "barriere naturali". L'isolamento condiziona diversi aspetti delle specie e influenza anche il numero delle stesse: infatti, tale numero è proporzionale all’area dell’isola o del territorio isolato. In questo contesto, si parla di organismi endemici, tipici o specifici di un dato luogo, e diventa fondamentale considerare due aspetti:

Effetto popolazione. La dimensione della popolazione, proporzionale all’area e alle dimensioni dell’isola, è legata alla stabilità della stessa. Più l’isola è piccola, più l’ambiente è instabile e quindi più soggetto a cambiamenti ambientali, con conseguente vulnerabilità all’estinzione per le popolazioni. La diversità e stabilità della specie dipendono dall’ambiente e dalla disponibilità di risorse.

Effetto ambiente. Più un’isola è estesa, più ambienti è possibile che vengano rappresentati e occupati.

In tutto ciò, è importante considerare che il "materiale genetico", ossia le specie presenti sulle isole, proviene dal continente, e come detto prima, la quantità di specie dipende dalle dimensioni delle isole vicine al continente.

La situazione si complica leggermente. Un’isola molto vicina ma piccola avrà un tasso di migrazione elevato, ma poche possibilità di sopravvivenza per le specie. Un’isola più grande permetterebbe la sopravvivenza di un numero maggiore di specie. Se quest’isola grande si trovasse a una distanza maggiore rispetto a quella piccola, pur essendo un ambiente favorevole, ospiterebbe meno specie rispetto alle isole vicine al continente.

Quindi, oltre al numero di specie, è essenziale considerare la distanza dal continente, la possibilità di raggiungere l’isola, la latitudine e l’altitudine.

Teoria di MacArthur e Wilson

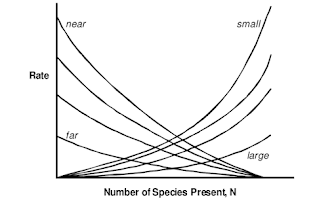

Questa teoria scientifica, basata sulle premesse appena esposte, sostiene che per ogni "isola" esiste un numero di specie che rappresenta una condizione di equilibrio naturale. Si utilizzano parametri statistici come il "grado di isolamento" di un’isola, cioè la distanza dall’area sorgente delle specie, spesso il continente.

Vediamo alcuni dettagli, considerando i tassi di emigrazione e immigrazione. Prendiamo in esame la formula:

I = E = 1,5

"I" rappresenta il tasso di immigrazione, mentre "E" indica quello di estinzione. Il rapporto tra questi due tassi rimane costante nel tempo. Il valore "1,5" indica quindi il numero di specie che si estinguono annualmente, rimpiazzate da 1,5 nuove specie. Tuttavia, per continenti totalmente isolati, come l’Australia, si utilizzano altre formule o parametri.

Un altro concetto rilevante è quello di Isola Ecologica (non riferito ai centri di raccolta dei rifiuti). Si tratta di un sistema isolato rispetto ad altri ambienti e collegato a quanto detto finora: queste "isole" possono essere collegate tramite ponti, corridoi o vie occasionali che consentono lo scambio di specie.

Vediamo le conseguenze dei concetti esposti (si può consultare il grafico in basso):

Estinzione. Il tasso di estinzione dipende dalla dimensione delle "isole", non dalla distanza dal continente. A parità di specie, un’isola piccola presenterà un tasso di estinzione più alto rispetto a una più grande, poiché un’isola grande offre maggiori risorse e una maggiore varietà di habitat.

Immigrazione. Meno specie sono presenti su un’isola, maggiori sono le opportunità di migrazione. All’aumentare del numero di specie (endemiche e alloctone), aumenta anche la competizione, poiché le specie provenienti dal continente tendono a essere più numerose rispetto a quelle locali. Il tasso di immigrazione sarà pari a zero quando le specie provenienti dal continente diventeranno parte integrante dell’isola.

In conclusione, riassumo brevemente le peculiarità dell'insularità:

Nanismo e Gigantismo. Le specie di grandi dimensioni tendono, nel tempo, a ridurre le proprie dimensioni, mentre le specie di piccole dimensioni tendono a ingrandirsi.

Bassa Diversità. Le isole ospitano poche specie, poiché sono poche quelle in grado di adattarsi e di avere successo (sebbene non sia così per tutte le isole). Le isole, quindi, tendono a essere più ricche di specie endemiche.

Atterismo. Tendenza comune tra molti uccelli rapaci, che sviluppano ali estremamente ridotte e dimensioni corporee maggiori rispetto alle controparti continentali.

Disarmonia della fauna (sia a livello ecologico che tassonomico). Non si rispetta la "gerarchia" ecologica presente nei continenti; ad esempio, il rapporto tra prede e predatori è di 1:3 nel continente, ma può risultare sbilanciato nelle isole.

Vulnerabilità. Dipende dalle piccole dimensioni delle popolazioni, come discusso in precedenza.

Scarsa specializzazione alimentare. Le risorse limitate fanno sì che esse vengano sfruttate da tutte le specie, riducendo la specializzazione alimentare.

Bibliografia:

Biogeografia. La dimensione spaziale dell'evoluzione, di Mario Zunino e Aldo Zullini.

Elementi di ecologia, di Thomas M. Smith e Robert L. Smith.Scrivi il tuo testo qui...

Esplora il mondo delle Scienze Naturali, della Paleontologia, della Genetica e di tante altre fantastiche branche scientifiche.

Articoli

©2025 – All rights reserved | Le immagini presenti su questo sito provengono dal sito stesso (Unsplash), da Pixabay e Pexels (licenza stock free), da Canva (con licenza in abbonamento) e dalle ricerche citate, sempre accompagnate da primo autore e anno.