Evolution never sTOPS!

Le ghiandole salivari dei mammiferi e dei serpenti hanno un'origine comune.

Una scoperta del genere aiuta a fare un po' di chiarezza sulla diversificazione degli amnioti nel Carbonifero.

TEGUMENTOAMNIOTI

Mattia Papàro

11/17/20242 min leggere

Una scoperta del genere aiuta a fare un po' di chiarezza sulla diversificazione degli amnioti nel Carbonifero. Per farla breve, quando i tetrapodi incominciarono a popolare la terraferma, si diversificarono in due cladi: Amphibia, che comparve prima, che conservava un collegamento intimo con l'acqua, e gli amnioti, un gruppo di tetrapodi comparsi nel Carbonifero (360-300 milioni di anni fa circa) che svilupparono caratteristiche tali da permettere a questi vertebrati di spostarsi lontano dall'acqua grazie ad un adattamento straordinario: la deposizione dell'uovo amniotico (che ha permesso di "trasportare" l'ambiente acquatico in zone un po' più aride).

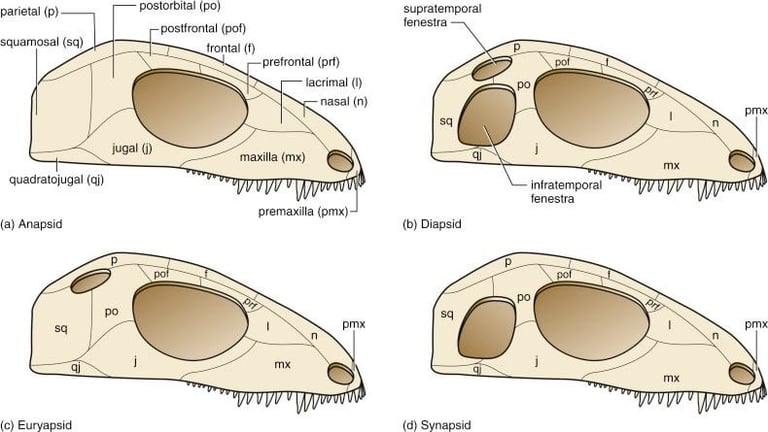

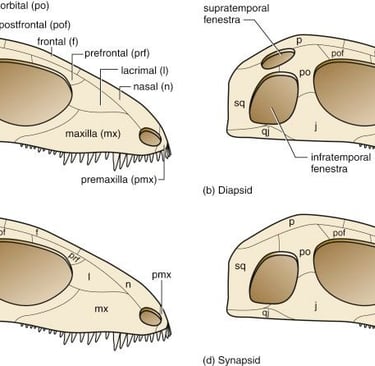

Gli amnioti, di conseguenza, si dividono in quattro macrogruppi in base alla presenza di finestre post orbitali nel cranio: Anapsidi (come le tartarughe che non possiedono finestre), Sinapsidi (a cui appartengono i terapsidi e i mammiferi che possiedono un cranio con una finestra post orbitale), Diapsidi (a cui appartengono i dinosauri, gli uccelli e i lepidosauri che possiedono due finestre) e gli Euriapsidi (possiedono una sola finestra, collocata diversamente da quella dei sinapsidi, a cui appartengono i grandi rettili marini come gli ittiosauri).

A livello paleontologico non riusciamo ancora a capire quale gruppo di amnioti si sia sviluppato prima e quale dopo, o chi deriva da chi, ma una scoperta come l'origine comune delle ghiandole salivari dei mammiferi e dei serpenti "avvicina" questi due gruppi (senza contare che i dati genetici indicano che il che il cranio anapside sia derivato da quello diapside, ma questa è un'altra storia).

I sistemi veleniferi orali in generale derivano da una rete, chiamata "metavenosa", che comprende circa 3000 geni che regolano l'espressione dei sistemi stessi conformando spazialmente le proteine del veleno. Questo tipo di sistema genico è conservato anche tra le ghiandole salivari dei mammiferi e dei serpenti, nonostante presentino tessuti con funzioni diverse.

Quindi, è esistito un antenato comune tra i due gruppi che ha trasmesso questo particolare sistema velenifero che si è poi sviluppato (o meglio, è stato selezionato) in modi differenti. E questo, in un modo o nell'altro, ci aiuta a capire che mammiferi e serpenti in senso lato (quindi i 'diapsidi' con i 'sinapsidi') sono un po' più imparentati del previsto.

Non si può tracciare una parentela diretta tra i mammiferi e i serpenti in quanto l'evoluzione del veleno si è modificato grazie ad un meccanismo evolutivo chiamato Exaptation, conosciuto in italiano come pre-adattamento. In parole povere, questa base comune, caratteristica degli amnioti ancestrali, ha subìto alcuni cambiamenti genici nel corso della storia della vita che ha coinvolto sempre di più geni delle tossine diversi da gruppo a gruppo, che di conseguenza ha portato ad adattamenti ecologici diversi basati sul veleno, ma sempre con qualche somiglianza.

Per esempio, toporagni e lucertole hanno sviluppato veleni in parallelo grazie alla sovraespressione di callecreine, enzimi presenti in molte secrezioni ghiandolari che erano comuni nella saliva ancestrale, e che inducono alla vasodilatazione dopo essere state iniettate portando a shock circolatorio. I veleni più derivati come quello dei serpenti, per esempio, presentano sempre questa saliva ancestrale che però ha incorporato nuove tossine(nuovi geni) per immobilizzare le prede, oltre a indurre a vasodilatazione.

Fonte dell'immagine con i crani: ScienceDirect

Fonte testo: Barua, A., & Mikheyev, A. S. (2021). An ancient, conserved gene regulatory network led to the rise of oral venom systems. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 118(14), e2021311118.

Esplora il mondo delle Scienze Naturali, della Paleontologia, della Genetica e di tante altre fantastiche branche scientifiche.

Articoli

©2025 – All rights reserved | Le immagini presenti su questo sito provengono dal sito stesso (Unsplash), da Pixabay e Pexels (licenza stock free), da Canva (con licenza in abbonamento) e dalle ricerche citate, sempre accompagnate da primo autore e anno.