Evolution never sTOPS!

L'ultimo pasto "fossile" di un trilobite

I trilobiti sono animali affascinanti, e i loro fossili preservati eccezionalmente ci forniscono tanti dati sulla loro biologia. Come in questo caso.

TRILOBITI

8/30/20253 min leggere

Questa ricerca, pubblicata da poco, mostra un fossile di trilobite eccezionalmente preservato, tanto da essere visibile l'ultimo pasto ancora all'interno del trilobite. I trilobiti sono famosissimi nell'immaginario collettivo e, a livello paleontologico, sono davvero molto abbondanti e hanno permesso ai ricercatori, nel corso del tempo, di poter fare studi (paleo)ecologici ben approfonditi, in quanto esistevano tanti individui caratterizzati da stili di vita differenti, che vanno dalla vita planctonica allo scavo infaunale, passando per svariati ruoli trofici (predatori o detritivori).

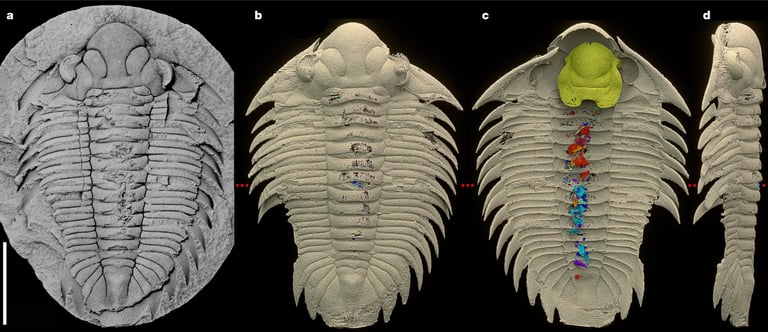

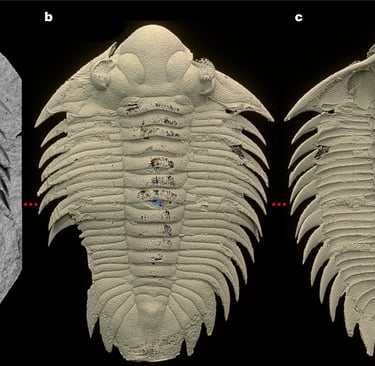

Però, il più delle volte, la biologia di questi organismi non è stata sempre chiara ed è stato possibile fare qualche studio paleobiologico in modo indiretto, almeno fino ad ora, in quanto in questo fossile, appartenente alla specie Bohemolichas incola, è stato possibile studiarne l'anatomia interna con gli organi che si sono preservati in 3D. Già è raro che si fossilizzino ossa o esoscheletri, figuriamoci quando si fanno scoperte del genere.

Il fossile è stato rinvenuto all'interno di un nodulo siliceo, è stato datato 465 milioni di anni circa, è stato rinvenuto nella Repubblica Ceca e presenta un intestino (fossile) in ottimo stato con all'interno l'ultimo pasto di questo trilobite.

Entriamo un po' nei dettagli

Quello che salta subito all'occhio è la presenza di frammenti di conchiglia all'interno dell'intestino dell'animale. Non si tratta di qualche frammento casuale, ma di una fitta rete di resti di valve o gusci calcarei parzialmente frammentati, che indicano un'intensa e continua predazione. Le conchiglie non mostrano segni di dissoluzione, in quanto i bordi si presentano perlopiù ancora affilati e intatti, e ciò suggerisce che il sistema digestivo di quest'animale fosse neutro o alcalino (e non acido) per tutta la sua lunghezza. Insomma, molti odierni crostacei o chelicerati presentano un tratto digestivo simile, e ciò lo si può ipotizzare dal fatto che, alla morte dell'organismo, sono stati presi di mira da organismi spazzini i tessuti sotto la glabella e non quelli dell'intestino, suggerendo una probabile attività enzimatica in corso.

Oltre ad essere disposte lungo il tratto intestinale, le conchiglie sono ammassate e distribuite lungo il lobo assiale dell'esoscheletro, suggerendo un "riempimento" quasi continuo di quest'organismo. Insomma, mangiava come qualsiasi essere umano durante i pasti natalizi. La concentrazione maggiore, però, è nella regione cefalica tra l'ipostoma e la glabella. In mezzo a queste due strutture si formano due ventricoli posizionati dorsoventralmente, uno sopra l'altro: il ventricolo dorsale (“glabellare”) era più grande di quello ventrale, mentre gli ultimi frammenti di riempimento dell'intestino si trovano nella parte centrale (sagittale) dell'asse pigidiale. Un ventricolo a due camere è noto negli artropodi odierni.

In parole povere, la camera ventricolare ventrale di B. incola potrebbe rappresentare una sorta di "spazio di raccolta" del materiale ingerito, prima del suo passaggio nella camera dorsale e nell'intestino per la digestione finale senza successiva macinazione.

Cosa comporta a livello alimentare?

La strategia di alimentazione di B. incola rappresenta uno specifico adattamento alimentare su resti organici unico nel suo genere; infatti, è la prima volta che si osserva una strategia alimentare come questa. Tutti i frammenti identificati all'interno del sistema digestivo appartengono ad invertebrati bentonici (e non solo!) dotati di gusci carbonatici (di calcio), e sono sia organismi facilmente "disintegrabili" che relativamente duri. Insomma, si cibava di tutto e di più, ma ciò suggerisce una capacità limitata del trilobite di rompere gusci o valve, come indica del resto il contenuto dell'intestino. Quindi, non era un organismo durofago (capace di frantumare valve o gusci), bensì polifago: la selezione del cibo era basata sulle dimensioni e sulla resistenza del guscio, piuttosto che sulla composizione tassonomica (diciamo che non si poneva il problema di chi avesse davanti), non come i durofagi che sono specializzati su una varietà limitata di taxa con guscio.

È il comportamento di uno spazzino opportunistico non selettivo, o al massimo un "frantumatore leggero" che aspira sia animali morti che vivi facilmente disintegrabili, oppure abbastanza piccoli da essere ingoiati interi.

Tutto questo, però, è possibile grazie ad alcune particolarità dell'esoscheletro nella parte dorsale, capace di accogliere un sistema digestivo specializzato:

la particolare morfologia glabellare (frontale) è rigonfia e fortemente arcuata dorsalmente;

l'ipostoma è relativamente piatto, solo con una regione antero-centrale leggermente sporgente, a cui erano associati una serie di muscoli che coprivano e proteggevano l'intestino. Inoltre, era anche abbastanza robusto e non si esclude che partecipasse alla lavorazione del cibo, svolgendo funzione simile al "mulino gastrico" di molti invertebrati odierni;

l'estremità dell'asse pigidiale era smussata e consentiva il passaggio di particelle non digerite attraverso l'apertura anale.

Infine, per estrarre più nutrienti ed energia da organismi dotati di componenti poco digeribili, era necessario un adeguato supporto enzimatico (ematopancreas o altre ghiandole digestive) tale da permettere questo tipo di alimentazione.

Fonte testo e immagine: Kraft, P., Vaškaninová, V., Mergl, M. et al. Uniquely preserved gut contents illuminate trilobite palaeophysiology. Nature 622, 545–551 (2023).

Esplora il mondo delle Scienze Naturali, della Paleontologia, della Genetica e di tante altre fantastiche branche scientifiche.

Articoli

©2025 – All rights reserved | Le immagini presenti su questo sito provengono dal sito stesso (Unsplash), da Pixabay e Pexels (licenza stock free), da Canva (con licenza in abbonamento) e dalle ricerche citate, sempre accompagnate da primo autore e anno.